Paradoxien der Erinnerung

Über Wissen und Vergessen

Volltext als Datei (PDF, 119 kB)

Abstract in English

Abstract

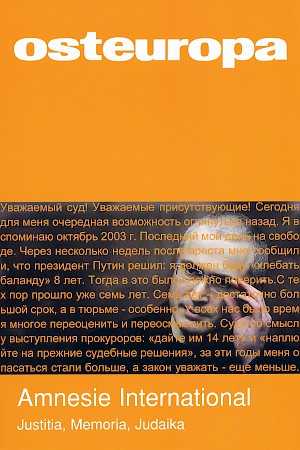

Die damnatio memoriae, das gezielte wechselseitige Vergessen von Gewalt und Unrecht, galt lange Zeit als Bedingung jedes haltbaren Friedensschlusses nach Kriegen oder Bürgerkriegen. Doch die bewährte Amnestieklausel ist nur realistisch, wo bestimmte Regeln im Krieg nicht oder nicht systematisch missachtet wurden. Der Erste Weltkrieg liegt bereits jenseits ihres Geltungsbereichs, der Ausrottungskrieg der Nationalsozialisten um so mehr. Wo nicht vergessen werden kann, bleibt nur das Erinnern, das mit dem Vergessen allerdings in einem unauflöslichen, paradoxen Zusammenhang steht: Erst was zuvor gewusst – erinnert – wird, kann anschließend aktiv vergessen werden.

(Osteuropa 4/2011, S. 43–54)

Read this article's international version:

Paradoxes of memory

Volltext

Ein Paradoxon ist nach Karl Barth eine Mitteilung, „die nicht mittels einer dóxa, einer ‚Erscheinung‘ gemacht wird, sondern die parà tin dóxan, d.h. im Gegensatz zu dem, was die Erscheinung als solche zu sagen scheint, verstanden sein will, um überhaupt verstanden zu werden.“[1] Bei Erinnern und Vergessen haben wir es mit zutiefst paradoxen menschlichen Vermögen zu tun. Die Steigerung des Erinnerungsvermögens verspricht die Ausdehnung der menschlichen Zugriffskraft auf die Vergangenheit, also eine Zunahme der menschlichen Souveränität. Zugleich ist damit aber das bedrückende Ansteigen der Vergangenheitslast verbunden, die wie ein Alp auf dem Geschlecht der Lebenden liegt. Die Last der Vergangenheit wiederum können die Menschen nur dann abwerfen, wenn sie das Gegenteil der Erinnerung, also das Vermögen des Vergessens, ausbilden und kultivieren. Je mehr wir uns erinnern und damit scheinbar unsere Macht ausdehnen, desto mehr brauchen wir das entgegengesetzte Vermögen, also das Vergessen. Vergesslichkeit ist dann kein Mangel mehr, als die sie uns landläufig erscheint, sondern, wie Nietzsche sagt, ein „aktives, im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen“, das wir brauchen wie eine „Türwärterin“, eine „Aufrechterhalterin der seelischen Ordnung, der Ruhe, der Etikette“.[2]

Die Paradoxie gilt für Individuen wie für Völker und Kulturen, für das Alltagsleben wie für die Welt des Politischen – und hier vor allem für die Versuche, nach fundamentalen politischen Brüchen, Kriegen und Bürgerkriegen, einen neuen politischen Anfang zu machen. Ist ein gutes Gedächtnis hilfreich oder von Schaden? Wer die Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat, zu schnell vergisst, wird sie erneut begehen. Oder wird er vollkommen handlungsunfähig und macht nur deswegen keine Fehler mehr, weil er gar nichts mehr macht, sondern in der Depression versinkt? Wenn wir nichts vergessen, sind wir dann besonders nachtragend und rachsüchtig, oder wollen wir uns damit gegen die Wiederholung der alten Fehler schützen?

Ein gutes Erinnerungsvermögen ist offenbar nur zu ertragen, wenn auch die aktive Vergesslichkeit zunimmt. Und zugleich umgekehrt: Das transitive Vergessen ist an sein Gegenteil gebunden, an das Erinnern. Das Erinnern verlangt nach dem Vergessen, und das Vergessen funktioniert nur mit Hilfe der Erinnerung. Etwas vorsätzlich vergessen können wir nur, wenn wir uns zuvor an das erinnern, was wir vergessen wollen. Das lehrt auf das Anschaulichste eine Episode, die Harald Weinrich von Kant berichtet. Der Königsberger Philosoph entließ in seinen alten Tagen den langjährigen treuen Diener Lampe und notierte sich auf einem Merkzettel: Der Name Lampe muss nun völlig vergessen werden.[3] So tritt paradoxerweise das Gedächtnis in den Dienst des Vergessens.

Vom Nutzen und Nachteil der Erinnerung

Wie viele Erinnerungen kann der Mensch ertragen und wie viele braucht er? Am besten gar keine, jedenfalls keine schlechten, sagt Nietzsche in den Unzeitgemäßen Betrachtungen: Dem Leben und dem Streben nach Glück stehen Erinnerungen nur im Wege. Ihr Nachteil übertrifft bei weitem ihren Nutzen. Ohne aktive Vergesslichkeit kann nichts Großes entstehen. Zu schweigen vom Glück. Glück ist nur dort, wo die Zeit stillsteht, glücklich sind nur die Tiere – sie kennen weder Vergangenheit noch Zukunft und leben ganz im Augenblick. Menschen dagegen sind konstitutionell unfähig zum Glück, es mangelt ihnen an eben jener Fähigkeit zu vergessen, die sie dazu am dringendsten benötigen. Vergessen ist viel schwieriger als Erinnern. Die meisten Menschen lernen es nie, sie hängen immerfort am Gängelband ihrer Vergangenheit, das sie fesselt und niederdrückt. Daher ihre Unfähigkeit zu entschlossenem Handeln, zur Entscheidung, ihre Unfähigkeit, „sich auf der Schwelle des Augenblicks“ niederzulassen „wie eine Siegesgöttin ohne Schwindel und Furcht“.[4]

Menschen, Völker, Kulturen sind gleichermaßen von diesem Los betroffen. Wenn sie nicht vergessen können, sind sie unfähig zu Erneuerung und Revitalisierung. Unweigerlich gehen sie dann zugrunde. Sie ersticken an der Überlast ihrer Vergangenheit. Nur starke Naturen, sagt Nietzsche, kommen über die niederdrückenden Erfahrungen ihrer Vergangenheit hinweg, schwache erholen sich nicht mehr, sie stehen nicht wieder auf, sie können den Schmerz ihrer Niederlagen und Verletzungen nicht vergessen. Wahre Souveränität von Menschen und Völkern zeigt sich daran, dass sie auch die Vergangenheit beherrschen. Sie ist nicht unabänderlich, was sie ist, sondern was wir aus ihr machen. Der wirklich souveräne und absolute Wille kann sich mit der Grenze, welche die Vergangenheit für ihn darstellt, nicht abfinden. Er muss und kann nach rückwärts wirken und sich auch über das noch mächtig machen, was hinter ihm liegt – indem er es vergisst.

Aber bei Nietzsche lernen und erfahren wir, in der Genealogie der Moral, auch das Gegenteil: Ohne Gedächtnis und Erinnerung keine Kultur, keine Gesellschaft, keine stabile Ordnung. Wir müssen das, was wir einmal gewollt haben, auch weiterhin wollen und dürfen uns nicht durch alle möglichen Verlockungen fremder Augenblicke, Zeiten und Umstände davon abbringen lassen, am Gewollten und Versprochenen festzuhalten, ohne dass die „lange Kette des Willens springt“. Nun erscheint es als die große „paradoxe Aufgabe“ der Menschheit, „ein Tier heranzuzüchten, das versprechen darf“, also ein Gedächtnis ausbildet, jenes Vermögen, das den Menschen morgen noch daran erinnert, was er gestern versprochen hat. Die Bildung eines „langen unzerbrechlichen Willens“ ist gebunden an Verzicht. Das Eingehen von Bindungen und das Einhalten von Verpflichtungen sind eine „ungeheure Arbeit“, die das Menschengeschlecht unendlich lange in Anspruch genommen hat.[5] Das Versprechenkönnen steht gegen die Zeit, es versucht, die Zeit anzuhalten und zu entmachten, es erhebt Einspruch gegen die Vergänglichkeit und die Veränderungen, welche die Zeit herbeiführt.

Ohne ein gutes Gedächtnis sind wir ganz und gar unzuverlässig, unfähig und unwürdig, in einen sozialen Kontext einzutreten. Das gute Gedächtnis adelt, es zeichnet aus, es macht aus dem „Menschen-Tiere“ einen Menschen und macht diesen überhaupt erst gesellschaftsfähig. Versprechen und Gedächtnis konstituieren die gute Gesellschaft derjenigen, die sich als gleichrangig anerkennen, weil sie sich untereinander des Versprechens für würdig erachten können.

Die friedensstiftende Kraft des Vergessens

„In amnestia consistit substantia pacis“[6] – an dieses Prinzip hielten sich die meisten Friedensverträge der Welt, bis der Versailler Vertrag 1919 an seine Stelle die Strafbestimmungen der Artikel 227 bis 230 und den berüchtigten „Schuldartikel“ 231 setzte. Vergessen und Vergeben, oblivio und amnestia, galten für Jahrhunderte als zentrale Bedingungen des Übergangs von Krieg und Bürgerkrieg in den Frieden. Die Wiedererrichtung der athenischen Demokratie im Jahre 403 v. Chr., nach der sogenannten Tyrannei der Dreißig, folgte dem Gebot des Vergessens und Vergebens so gut wie Cicero rund dreieinhalb Jahrhunderte später, als er in der legendären Sitzung des römischen Senats vom 17. März 44 v. Chr. kurz nach der Ermordung Cäsars dafür plädierte, jegliche Erinnerung an den Zwist „ewigem Vergessen“ anheim zu geben.[7] Der Friedensschluss von Münster und Osnabrück, der den 30jährigen Krieg beendete, bezog sich auf dieses Prinzip gleich in seinen einleitenden Artikeln.[8] Und der Hauptvertrag des Wiener Kongresses 1815 bestimmte im Artikel XI: „Es soll eine vollkommene, allgemeine und besondere Amnestie zu Gunsten aller Personen, von welchem Rang, Geschlecht und Stand sie auch seyn mögen, eintreten.“[9]

Das Prinzip der damnatio memoriae zum Zweck der Friedensstiftung gilt weithin als Erfolgsgeschichte. Die dem Aristoteles zugeschriebene Schrift Der Staat der Athener lobt die athenische Amnestie des Jahres 403 wegen ihrer Klugheit und Weitsicht, und die meisten Althistoriker schließen sich bis heute diesem Urteil an.[10] Cicero allerdings war mit seinem Appell wenig erfolgreich. Die Feinde der römischen Republik vergaßen nichts, machten ihr endgültig den Garaus und ließen Cicero töten. Der Westfälische Frieden beendete die schreckliche Katastrophe des 30jährigen Krieges, aber vielleicht war nicht die Amnestieklausel das Geheimnis seines Erfolgs, sondern die Erfindung von Staatsräson und Souveränität, die den Konfessionskonflikten den Sprengstoff nahm. Ludwig XVIII., der Bruder des 1793 hingerichteten französischen Königs, kehrte im Gefolge der Sieger nach Paris zurück und nahm in die Präambel der neuen Verfassung von 1814 das Prinzip auf, nach dem die vergangenen 25 Jahre dem Vergessen anheim gegeben werden sollten.[11] Der revolutionäre Vulkan Frankreichs wurde dadurch freilich keineswegs stillgelegt.

Und weiter: Das Vertragswerk des Wiener Kongresses schloss die Ära der Napoleonischen Kriege ab, verhinderte aber nicht, dass 1870/71 die Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland erneut in eine gewaltsame Auseinandersetzung mündete. Der von Bismarck herbeigeführte Krieg gegen den Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins war überaus populär, und immerzu wurde in ihm die Erinnerung an die napoleonischen Kriege beschworen. Da war also gar nichts vergessen. Im Friedensvertrag von 1871 zwischen Deutschland und Frankreich waren weder die Amnestieklausel noch Strafbestimmungen enthalten. Der Friede hielt gut vierzig Jahre, bevor dann im Ersten Weltkrieg – nach dem Wort des damaligen britischen Außenministers Edward Grey – in ganz Europa die Lichter ausgingen. Und so wenig wie 1914 der Krieg von 1870/71 vergessen war, so wenig war im Zweiten der Erste Weltkrieg vergessen. Im Ersten Weltkrieg bekamen die Franzosen ihre Revanche für 1870/71, und im Zweiten Weltkrieg wurde der Erste nach 20jähriger Unterbrechung weitergekämpft.

Ob ein Frieden einigermaßen dauerhaft ist, hängt natürlich nicht allein vom Text des Friedensvertrags ab. Und die Beurteilung der Qualität eines Friedensvertrags ist nicht darauf reduzierbar, ob in ihm die Amnestie enthalten ist oder nicht. Für den Misserfolg des Versailler Vertrags ist freilich immer wieder gerade das Fehlen der Oblivionsklausel und ihre Ersetzung durch die Straf- und Schuldbestimmungen verantwortlich gemacht worden.[12] Danach lag die Ursache für den raschen Untergang der Weimarer Republik, den Aufstieg der Nazis und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs darin, dass die siegreichen Alliierten nicht vergessen wollten und der militärischen Niederlage auch noch die moralische Demütigung der Besiegten hinzufügten. Die Deutschen wiederum konnten sich mit der Niederlage nicht abfinden, hielten sich für unbesiegt und waren außerstande, die Zumutungen des „Schandfriedens“ zu vergessen. Alle Regierungen der Weimarer Republik forderten die Rücknahme des Art. 231, und die Nazis machten sich in ihrem maßlosen Hass auf Versailles diese Unfähigkeit zu vergessen erfolgreich zunutze.

Doch Urteile und Argumente dieser Art lassen zu viele Fragen offen. Wie ist die Amnestieklausel in den Friedensverträgen genau zu verstehen, worauf bezieht sie sich, an welche Bedingungen ist sie geknüpft? Und was ist der Grund dafür, dass sie im Versailler Vertrag nicht mehr auftaucht? Vielleicht können die folgenden vier Punkte zur Klärung beitragen.

amnestia – Bedingungen und Wirkungen

Zunächst und vor allem zielt die Amnestieforderung auf das Aussetzen aller Arten von Strafverfolgung. Das muss auf dieser Bedeutungsebene nicht Vergeben und Vergessen implizieren, sondern meint nur, dass es keinerlei Strafverfahren geben soll. Politisch lässt sich dies ziemlich einfach steuern, indem man per Gesetz oder Verordnung dafür sorgt, dass es nicht zu Anklageerhebungen kommt.

Zweitens aber bedeutet die Amnestieklausel immer auch, dass Feindschaften und Gewalttaten aktiv vergessen werden und in der öffentlichen Kommunikation nicht vorkommen sollen. Das macht die Sache schon wesentlich komplizierter, aber nicht unmöglich. Tatsächlich kann man ja die Erwähnung der vergangenen Konflikte und Ereignisse strafrechtlich verfolgen, ähnlich wie heute in der Bundesrepublik z.B. die Herabsetzung des Andenkens Verstorbener oder die Leugnung von Auschwitz verfolgt wird. Und diesseits des Strafrechts können die führenden Kräfte einer Gesellschaft in einem informellen Pakt bestimmte Äußerungen mit einem Kommunikationstabu belegen – so ist es etwa nach 1945 hierzulande mit dem Antisemitismus geschehen. Ob man damit freilich wirklich das Vergessen fördert, steht auf einem anderen Blatt. Zunächst ist damit nur gesagt, dass ein Gegenstand aus der öffentlichen Kommunikation ferngehalten wird.

Die Erfolgschancen einer so verstandenen damnatio memoriae steigen, wenn die Zahl der beteiligten Akteure nicht allzu groß und unübersichtlich ist. Das ist solange der Fall, wie die Kriege keine Volks- oder Massenkriege sind, sondern Kabinettskriege, in denen sich Soldaten bekämpfen, aber nicht ganze Nationen. Dadurch wurde z.B. nach 1815 die Reintegration Frankreichs in das Konzert der großen Mächte sehr erleichtert. Der Wiener Kongress verstand den Krieg gegen Napoleon nicht als Krieg gegen die französische Nation, sondern nahm den Krieg gewissermaßen persönlich, also tatsächlich als einen Krieg gegen Napoleon selbst. Analog dazu hatten sich die Revolutionskriege in ihrem Selbstverständnis nicht gegen andere Völker gerichtet, sondern als eine Art Bürgerkrieg gegen die Unterdrücker der Völker, also gegen Fürsten und Könige.

Damit die Amnestieklausel greifen kann, müssen drittens die Kriegsverbrechen den Charakter der Ausnahme haben. Wenn sie das Kriegsgeschehen dominieren und eine bestimmte Schwelle überschreiten, wird die Amnestieforderung unrealistisch. Vergehen gegen das ius in bello kann man vergessen, wenn und solange sie nicht zu oft vorkommen und nicht alle Dämme und Grenzen überschreiten.

In der Rechtslehre von Kants Metaphysik der Sitten (1797) heißt es im § 58: „Dass mit dem Friedensschlusse auch die Amnestie verbunden sei, liegt schon im Begriffe desselben.“[13] In seiner Schrift Zum ewigen Frieden, zwei Jahre zuvor, hatte Kant indirekt auf die Bedingung dieses Prinzips hingewiesen: „Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen.“[14] Steckt hinter diesem Satz die Ahnung, dass es mit dem Amnestie-Prinzip zu Ende geht, wenn das Zeitalter der Kabinettskriege vom Zeitalter der Massenkriege und vom totalen Krieg abgelöst wird?

Die zitierten Schriften Kants erschienen kurz nach der Erfindung der levée en masse im revolutionären Frankreich. Mit dieser Erfindung beginnt jene Epoche, in der der Krieg nicht mehr eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Herrschern bzw. Staaten mit Söldnerarmeen ist, sondern zu einer nationalen Aufgabe und Mission des ganzen Volkes wird. Am Ende dieser Entwicklung steht der entgrenzte, totale Krieg, in dem genau das zur Regel wird, was Kant hatte ausschließen wollen: Es passieren laufend solche Feindseligkeiten, die das wechselseitige Zutrauen und damit den künftigen Frieden unmöglich machen.

Viertens setzt die Amnestieklausel die gegenseitige Anerkennung der Beteiligten als prinzipiell Gleichberechtigte voraus. Auch als Besiegter bleibt der Gegner ein iustus hostis, ein gerechter Feind, dem Anerkennung zuteil wird. So wie der Krieg kein Verbrechen ist, so ist auch der Kriegsgegner kein Verbrecher. Wenn es im Krieg Verbrechen gegeben hat, Verstöße gegen das ius in bello, dann werden sie auf beiden Seiten, beim Sieger wie beim Besiegten, ignoriert. Die Vergebungsklausel impliziert mithin eine Form der Anerkennung. Der Besiegte ist zwar unterlegen, er ist aber nicht recht- und ehrlos, er wird nicht nur nicht vernichtet, sondern ist für die Fortsetzung des Spiels nach dem Ende des Krieges sogar unverzichtbar.

Die Griechen und Römer hatten mit diesem Punkt keine Probleme. Herodot singt ganz selbstverständlich den Ruhm der Barbaren, und die Römer übten immer wieder die Praxis, auch den Besiegten das Bürgerrecht einzuräumen. Von da aus ist es ein weiter Weg, bis die Gegner im Krieg gegen den Terror in den Status von unlawful combatants herabsinken, denen die rechtliche Anerkennung prinzipiell versagt wird. Wichtige Stationen in dieser Entwicklung sind die Kreuzzüge und die Kolonialkriege. In den Heiligen Kriegen der Christenheit waren die Ungläubigen alles andere als gleichrangig. Und die Europäer weigerten sich, die Menschen, die sie auf dem afrikanischen Kontinent antrafen, als ihresgleichen anzuerkennen und die Kriege mit ihnen als Kriege zwischen Gleichrangigen zu verstehen. Der Kommandeur der kaiserlich deutschen Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika ließ 1904 große Teile der Stammesbevölkerung der Herero und Nama systematisch verdursten und drohte ihnen in seinem berüchtigten Vernichtungsbefehl an, dass innerhalb der deutschen Grenzen „jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen“ wird.[15]

Im zweiten Burenkrieg missachteten beide Seiten das ius in bello nach Belieben: Die Buren griffen zur Guerilla-Taktik, die Engländer erfanden die Concentration Camps für die Zivilbevölkerung.[16] Und der Friedensvertrag von Vereeniging aus dem Jahre 1902, der diesen Krieg beendete, verfuhr zwar relativ großzügig mit den besiegten Buren, aber enthielt dann eben doch nicht die Vergebensklausel, sondern die Ankündigung von Kriegsgerichtsverfahren wegen Kriegsverbrechen.[17]

Versailles und das Ende des Vergessens

Der Versailler Vertrag markiert insofern einen tiefen Einschnitt, als er das, was zuvor schon mit den Ungläubigen des Morgenlandes und den Un-Menschen Afrikas ausprobiert worden war, auf die Beziehungen zwischen den Europäern selbst übertrug.[18] Vielleicht stand der Eindruck, dass die Deutschen von den siegreichen Alliierten wie afrikanische Eingeborene behandelt wurden, auch hinter den Wutausbrüchen Max Webers, mit denen der Gelehrte auf die Artikel 227 bis 231 reagierte: Die Suche nach Schuldigen und die in Aussicht genommene Strafverfolgung, so Weber, folge „alter Weiber Art“ und sei ganz und gar unangemessen, würde- und verantwortungslos.[19] Weber konnte nur deswegen so toben, weil er die neue Realität des gerade beendeten Krieges ignorierte und z.B. die Verwüstungen, die die deutschen Soldaten im Norden Frankreichs angerichtet hatten, nicht zur Kenntnis nahm. Das kann man verallgemeinern[20]: Niemals hat ein verantwortlicher deutscher Nachkriegspolitiker mit eigenen Augen das Ausmaß der schikanösen Deportationen sowohl von Arbeitskräften als auch von überflüssigen Essern, die Folgen der systematischen Verwüstung und der industriellen Demontage Frankreichs gesehen. Die Deutschen betrachteten sich als Opfer des Krieges. Auf ihrem eigenen Territorium hatten so gut wie keine Schlachten stattgefunden, und sie konnten sich offenbar nicht vorstellen, dass das in Frankreich ganz anders gewesen war. In Wirklichkeit waren zehn französische Departements fast vollständig zerstört worden. Wer in diesem Ausmaß die ritterlichen Regeln der Kriegführung vergisst, kann anschließend schlecht das allgemeine Vergessen einfordern. Das ist ungefähr so absurd wie die großzügig gemeinte Ankündigung Eichmanns vor dem Jerusalemer Gericht, dass er jetzt dazu bereit sei, mit den Juden auch wirklich Frieden zu schließen.

Die Friedensverhandlungen in Versailles[21] wurden verbal und symbolisch zur Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, geprägt von gegenseitigen Beleidigungen, Kränkungen, Schikanen. Anfangs vertraten die Amerikaner nicht die Position, dass der deutsche Angriff von 1914 ein Verbrechen war. Aber dann wurde die Kriegsschuld-Frage doch sehr schnell zum Vehikel der Durchsetzung von Reparationsforderungen. Eigentlich war damit keine moralische Verurteilung Deutschlands beabsichtigt, sondern nur die Begründung für die ungewöhnlich erscheinende Höhe der Schadensersatzforderungen. Diese Forderungen entsprangen durchaus nicht der Willkür, sondern resultierten aus der Tatsache, dass riesige finanzielle Mittel nötig waren, um die verwüsteten Regionen Belgiens und Frankreichs wieder aufzubauen.

Die Initiative für die Bestrafungsbestimmungen des Vertrags ging von Großbritannien aus. Sie hatte nicht zuletzt sehr banale innenpolitische Motive, die mit den sogenannten Khakiwahlen vom Dezember 1918 in England verbunden waren. Die nationalistische Presse verlangte die Bestrafung der deutschen Kriegsverbrecher, und Lloyd George machte sich aus wahltaktischen Gründen diese Forderung zu eigen. Auch hier hatten die Amerikaner anfangs starke Bedenken und gaben ihr Einverständnis erst im Zuge der vielen Kompromisse, die für das Zustandekommen des Versailler Vertrags charakteristisch sind.

Aber die eigentlichen Hintergründe reichen weit über diese konkreten Umstände der Vertragsverhandlungen hinaus. Sie resultieren aus dem Strukturwandel des Krieges. Die Schlachten des Ersten Weltkriegs haben nichts mehr von einer Auseinandersetzung zwischen höfischen, ritterlichen Kriegsherren, die das Prinzip der Ehre achten und die Spielregeln eines begrenzten Krieges einhalten, in denen jeder nur einen kleinen Einsatz riskiert. Nachtragend zu sein, entspricht nicht den Prinzipien der ritterlichen Konfliktaustragung. Der Sieger hat nicht die Moral, die Gerechtigkeit und die Wahrheit auf seiner Seite, sondern nur fortuna oder mars, will sagen: die besseren Waffen und Soldaten. Der Besiegte ist kein ungläubiger Teufel und kein unzivilisierter Wilder, sondern bleibt auch als Unterlegener der gerechte Feind, für den die Regeln der Ritterlichkeit gelten. Wenn dagegen die ganze Nation Krieg führt, spielt sie um alles und muss den Einsatz ständig erhöhen. Der Krieg richtet sich nicht nur gegen die Kombattanten, sondern bezieht die Zivilisten ein. Die nationalen Kriege seit der französischen levée en masse versetzen die gesamte Bevölkerung in Kampf-, Todes- und Tötungsbereitschaft. Dann ist die Verlockung groß, die Regeln zu missachten und auf diese Weise den Sieg zu erringen. Einen ehrenhaften Rückzug gibt es nicht mehr. Zwar werden die äußeren Kampfhandlungen nach wie vor irgendwann eingestellt, aber den Krieg in den Köpfen kann man dann nicht mehr mit einer einfachen Willens- und Absichtserklärung in einem Vertragswerk rückgängig machen.

Paradoxe Historiker und die Provinzialität der deutschen Erinnerung

Der Althistoriker Christian Meier dreht und windet sich, um das Gebot zu vergessen als „einzig probate Lösung“, die sich in der Weltgeschichte an vielen Stellen immer wieder bewährt habe, zu retten.[22] Im Angesicht der Shoah sei diese Regel zu Recht von der Unabweisbarkeit des Erinnerns abgelöst worden. Als einziges Argument dafür lässt Meier freilich nur gelten, dass die Erinnerung der „letzte Tribut“ ist, „den man den Opfern und deren Hinterbliebenen zollen kann“.[23] Warum das nur bei der Shoah und nicht auch bei den Opfern anderer, „gewöhnlicher“ Massaker, sagen wir bei den Opfern von Katyń, der Fall sein soll, bleibt offen. Was das Erinnerungsgebot in der Bundesrepublik angeht, so verbucht Meier einen großen Teil davon auf dem Konto indirekten internationalen Drucks. Wenn die anderen die von uns bzw. unseren Vorfahren begangenen Untaten nicht vergessen können, müssen auch wir sie nolens volens in der Erinnerung behalten. „Was die Welt weiß und zumindest in großen Teilen nicht vergessen kann, muss in dem Volk, das die Verantwortung dafür hat, schon deswegen bewusst bleiben.“[24] Generell leuchtet Meier die Unabweisbarkeit des Erinnerns allenfalls bei Genoziden ein[25] – auch dafür nennt er keine plausiblen Gründe. Und nachdem er sich noch einmal für das Vergessen als „Regel“ ausgesprochen hat,[26] meint er schließlich resigniert, dass es wohl doch „keinen abstrakten Maßstab“ gibt und alles irgendwie offen ist:

Jeder Fall ist anders. Daher ist es keineswegs ausgemacht, dass sich seit der unabweisbaren deutschen Erinnerung an Auschwitz alles anders verhält als früher. Die uralte Erfahrung, wonach man nach solchen Ereignissen besser vergisst und verdrängt als tätige Erinnerung walten zu lassen, ist noch keineswegs überholt. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass tätige Erinnerung Wiederholung ausschließt.[27]

Seltsam paradox wirkt der Versuch, die damnatio memoriae zum Modell und Muster der Beendigung von Feindschaften zu erheben, gerade aus dem Mund von Historikern. Nach einem Wort von Peter Burke besteht das Kerngeschäft des Geschichtsschreibers darin, als „Remembrancer“ tätig zu sein.[28] Das kann man schlecht darauf begrenzen, an die Vorteile des Vergessens zu erinnern. Ein Historiker, der seine Aufgabe ernst nimmt, kommt nicht umhin, die Vergangenheit in allen Einzelheiten festzuhalten und damit auch an jene Feindseligkeiten und Schandtaten zu erinnern, die beim Friedensschluss gerade vergessen werden sollen. Dann kommt er aber unvermeidlich mit dem Vergessenspostulat in Konflikt, das er selbst vertritt.

In schöner Zuspitzung zeigt sich der Konflikt, wenn die Vergessensforderung die Vernichtung der Akten und Dokumente einschließt, die von der vergangenen Feindschaft und der alten Schande Zeugnis geben. Diese Paradoxie kann es gut mit der Zumutung aufnehmen, die Hobbes im vorletzten Kapitel seines Leviathan formuliert. Allen Ernstes macht Hobbes dort die philosophische Suche nach der Wahrheit von Bedingungen abhängig, die nur durch die Verbreitung der Unwahrheit garantiert werden können.[29]

Die Paradoxie des Vergessens ist unvermeidlich. Wer aktive Vergesslichkeit verlangt, muss sagen, was vergessen werden soll, er muss also der Erinnerung Raum geben. Sonst wird Vergessen zur Verleugnung. Und Verleugnung dürfte eben das gewesen sein, was auf deutscher Seite in der Wut auf den Versailler Vertrag am Werke war. Diejenigen, die die Amnestieklausel einforderten, wollten oder konnten nicht zur Kenntnis nehmen, welche Ereignisse es waren, die sie so gerne dem Vergessen anheim geben wollten.

Im Ersten und vollends dann im Zweiten Weltkrieg waren jene Feindseligkeiten an der Tagesordnung, die das wechselseitige Zutrauen, die Bedingung für die Vergebungsklausel, fundamental erschüttert haben. Es ist das eingetreten, wovor Kant hellsichtig gewarnt hatte: Die Feindseligkeiten sind in einen „Ausrottungskrieg (bellum internecinum)“[30] umgeschlagen, und nun sind Dinge in der Welt, die durch oblivio et amnestia nicht mehr aus ihr wieder fortgeschafft werden können. Churchill griff zwar in seiner berühmten Züricher Rede im Jahre 1946 auf die alten Prinzipien zurück und forderte einen „segensreichen Akt des Vergessens“.[31] Viele andere taten es ihm gleich. Aber vergeblich. Einen Ausrottungskrieg vergisst man nicht. Angesichts seiner unermesslichen Schrecknisse – zu ihrer Beschreibung scheinen jene Formulierungen noch am passendsten, die mit dem Mittel der Untertreibung, der Litotes arbeiten: „Das hätte nicht geschehen dürfen“ (Arendt), es ist das „unerträgliche Zuviel“, der „Exzess des Unzulässigen“ (Ricoeur), das „Inakzeptable“ (Friedländer) – bleibt nichts anderes übrig als das Erinnern. Aber nicht deshalb, weil das Geheimnis der Erlösung die Erinnerung ist – dieser Satz hat im Zusammenhang der Überwindung von Feindschaft und Gewalt nichts zu suchen, er gehört vielmehr zum Gedächtnis des Willens, also in den Kontext der Einhaltung von Versprechen und der Rolle, die das Gedächtnis dabei spielt, und er hat seinen sehr präzisen Sinn für die jüdische Erinnerung an den Bundesschluss mit Jahwe, in dem Erinnerung die Erneuerung und Bestätigung des Bundes bedeutet und das Vergessen identisch wäre mit Verrat.[32] Im profanen Kontext der Überwindung von Feindschaften und Grausamkeiten ist nicht die Aussicht auf Erlösung mit der Erinnerung verbunden, sondern die Aussicht auf das Vergessen.

Über ihre Paradoxien sind Erinnern und Vergessen miteinander verbunden. Erinnern wie Vergessen möchten der Vergangenheit ihre bedrückende Macht und Last nehmen. Aber mit dem aktiven Vergessen als Willensakt des souveränen Menschen ist nichts bewirkt und nichts getan. Man kann nicht vergessen ohne zu erinnern, und die Erinnerung dient dem Verlangen, über Verluste, Leiden und Schmerzen, über Grausamkeit und Gewalt hinwegzukommen und einen neuen Anfang zu finden.

Die Freunde des Schlussstrichs sollten sich aber nicht zu früh freuen. Es wird noch lange dauern, bis die Erinnerung an die Greuel des Krieges und der Shoah ins Vergessen übergeht. Und auch 65 Jahre nach Kriegsende trägt das Erinnern hierzulande noch provinzielle Züge. Stalingrad und Auschwitz – ja, diese Erinnerungsorte sind weithin bekannt. Aber darin liegt auch eine vollkommen unangemessene Reduktion und Begrenzung, denn die zahllosen anderen Schreckensorte der Ermordungsfeldzüge und Lager, der unsäglichen Massaker und Metzeleien gehören bis heute zur terra incognita, zum Niemandsland des politischen Bewusstseins. Die Nazis kannten sich in Europa gut aus. Sie sind ziemlich viel herumgekommen, sie hatten eine Unmenge an Plänen und Vorhaben, und eine Fülle gut ausgebildeter Wissenschaftler übte sich darin, vor allem im Osten, riesige Bevölkerungsmengen hin und her zu schieben, umzusiedeln, zu deportieren, in Lager zu sperren, zu töten. Wer aber weiß heute in der Bundesrepublik, was in Babij Jar geschah oder in Ponar, in Simferopol’, Charkiv und Žitomir, in Lublin, Bełżec oder Westerbork, und welche Bedeutung die Schlachten von Kursk und Orel gehabt haben. Zu schweigen von dem grausigen Zusammenspiel der totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts auf dem Territorium Ost- und Ostmitteleuropas.

[1] Karl Barth: Die kirchliche Dogmatik. Die Lehre vom Wort Gottes. Zollikon/Zürich 1955, S. 172.

[2] Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, in: ders.: Werke III, hg. von Karl Schlechta. Frankfurt/Main u.a. 1972, S. 245.

[3] Harald Weinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München 1997, S. 92ff.

[4] Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen, in: ders.: Werke III [Fn. 2], S. 212.

[5] Alle Zitate Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, in: ders.: Werke III [Fn. 2], S. 245–247.

[6] Fritz Dickmann: Der Westfälische Friede. Münster 1965, S. 6.

[7] Zur Athener Amnestie siehe Nicole Loraux: Das Vergessen in der Erinnerung der athenischen Demokratie, in: Gary Smith, Hinderk M. Emrich (Hg.): Vom Nutzen des Vergessens. Berlin 1996, S. 78–104. – Wilfried Nippel: Bürgerkrieg und Amnestie. Athen 411–403, in: Gary Smith, Avishai Margalit (Hg.): Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie. Frankfurt/Main 1997, S. 103–119. – Zu Cicero siehe Helmut König: Cicero. Politik und Gedächtnis, in: Emanuel Richter, Rüdiger Voigt, Helmut König (Hg.): Res Publica und Demokratie. Die Bedeutung von Cicero für das heutige Staatsverständnis. Baden-Baden 2007, S. 35–61. Cicero wörtlich: „omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui“ (Jegliche Erinnerung an unseren Zwist sollte nach meinem Vorschlag ewigem Vergessen anheim gegeben sein.) Marcus Tullius Cicero: Philippische Reden gegen M. Antonius. Erste und zweite Rede. Lateinisch/Deutsch, übersetzt und herausgegeben von Marion Giebel. Stuttgart 2003, S. 5f.

[8] Dickmann, Der Westfälische Friede [Fn. 6], S. 6 und passim.

[9] Hauptvertrag des zu Wien versammelten Congresses der europäischen Mächte, Fürsten und freien Städte, nebst 17 besonderen Verträgen, in: Der Deutsche Bund. Eine Zeitschrift für das öffentliche Recht Deutschlands und der gesammten deutschen Länder. Erster Band, III. Heft. Hildburghausen 1815, S. 17.

[10] Aristoteles: Staat der Athener. Übers. und erl. von Mortimer Chambers. Berlin 1990, S. 45. –Christian Meier: Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. München 2010, S. 15ff.

[11] Siehe Reiner Marcowitz: Vergangenheit im Widerstreit. Die Restauration 1814/15–1830, in: ders., Werner Paravicini (Hg.): Vergebung und Vergessen? Vergangenheitsdiskurse nach Besatzung, Bürgerkrieg und Revolution. München 2009, S. 111ff.

[12] Jörg Fisch: Vom Gottesurteil zur Polizeiaktion. Die Rolle der Kriegsschuld im Friedensschluß, in: Otto Kraus (Hg.): „Vae victis!“ Über den Umgang mit den Besiegten. Göttingen 1998, S. 197–214.

[13] Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten, in: ders.: Werke in sechs Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Bd. IV. Darmstadt 1956, S. 472.

[14] Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, in: ders.: Werke in sechs Bänden, hg. von Wilhelm Weischedel, Bd. VI. Darmstadt 1956, S. 200.

[15] Proklamation des Oberbefehlshabers der deutschen Schutztruppe in Südwestafrika, General Lothar von Trotha, an die besiegten und überlebenden Hereros, in: Jürgen Petschull (Hg.): Der Wahn vom Weltreich. Die Geschichte der deutschen Kolonien. Hamburg 1986, S. 94.

[16] Siehe Pierre Bertaux: Afrika. Von der Vorgeschichte bis zu den Staaten der Gegenwart. Fischer-Weltgeschichte, Bd. 32. Frankfurt/Main 1966, S. 194ff.

[17] Siehe <http://en.wikisource.org/wiki/Peace_of_Vereeniging>, Art. 4.

[18] Jost Dülffer: Versailles und die Friedensschlüsse des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Gerd Krumeich (Hg.): Versailles 1919. Ziele – Wirkung – Wahrnehmung. Essen 2001, S. 24f.

[19] Max Weber: Politik als Beruf. Berlin 1982, S. 54.

[20] Siehe zum Folgenden Gerd Krumeich: Versailles 1919. Der Krieg in den Köpfen, in: Krumeich, Versailles [Fn. 18], S. 54ff.

[21] Siehe zum Folgenden Jean-Jacques Becker, Gerd Krumeich: Der Große Krieg. Essen 2010, S. 297ff. – Klaus Schwabe (Hg.): Quellen zum Friedensschluß von Versailles. Darmstadt 1997. – Klaus Schwabe: Gerechtigkeit für die Großmacht Deutschland. Die deutsche Friedensstrategie in Versailles, in: Krumeich, Versailles [Fn. 18].

[22] Christian Meier, Das Gebot [Fn. 10], S. 49.

[23] Ebd., S. 74.

[24] Ebd.

[25] Siehe ebd., S. 89.

[26] Ebd., S. 90.

[27] Ebd., S. 97.

[28] Peter Burke: Geschichte als soziales Gedächtnis, in: Aleida Assmann, Dietrich Hardt (Hg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt/Main 1991, S. 302.

[29] Vgl. Thomas Hobbes: Leviathan. Übersetzt von Walter Euchner, herausgegeben und eingeleitet von Iring Fetscher. Frankfurt/Main u.a. 1976, S. 524.

[30] Kant, Zum ewigen Frieden [Fn. 14], S. 200.

[31] Winston Churchill: European Unity. „Something That Will Astonish You“, in: David Cannadine (Hg.): Blood, Toil, Tears and Sweat. Winston Churchill’s Famous Speeches. London 1989, S. 312.

[32] Siehe Helmut König: Politik und Gedächtnis. Weilerswist 2008, S. 210ff.

Volltext als Datei (PDF, 119 kB)