Schlammschlacht

Ungarn: Der Dammbruch und die Folgen

Volltext als Datei (PDF, 1 MB)

Abstract in English

Abstract

Ungarn erlebte im Oktober 2010 die schlimmste Umweltkatastrophe seiner Geschichte. Nahe der Stadt Ajka brach ein Rückhaltebecken, in dem toxische Industrieabfälle gelagert werden. Mit Schwermetallen belasteter alkalischer Rotschlamm ergoss sich über ein Gebiet von 40 Quadratkilometern, mehrere Flüsse sind biologisch tot. Die Regierung handelte rasch und betrieb eine geschickte Informationspolitik. Offen ist, ob es Ministerpräsident Orbán gelingen wird, die Verantwortung vollständig auf den Betreiber des Aluminiumwerks und die Vorgängerregierung abzuwälzen.

(Osteuropa 10/2010, S. 51–58)

Volltext

Anfang Oktober 2010 fuhr der rechtskonservative Fidesz von Viktor Orbán in Ungarn zum zweiten Mal binnen eines Jahres einen Erdrutschsieg ein. Nach dem Triumph bei den Parlamentswahlen im April, bei denen die Partei eine Zwei-Drittel-Mehrheit erzielt hatte, verbuchte Orbán auch einen durchschlagenden Erfolg bei den Kommunalwahlen. 596 der 649 Bürgermeister- und Gemeindevorsteher sind jetzt Kandidaten des Fidesz, 76 der 226 Mitglieder der Parlamentsfraktion haben nun auch lokale Macht. Nachdem die Partei ihre Macht zementiert hatte, sollte aus Sicht Viktor Orbáns endlich die eigentliche politische Arbeit in dieser Legislaturperiode beginnen. Wie schnell sich der Ministerpräsident und seine Regierungsmannschaft einer ernsten Herausforderung stellen mussten, ahnte allerdings niemand.

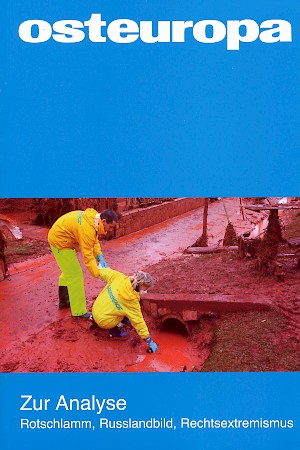

Am 4. Oktober ereilte Ungarn die schlimmste Umweltkatastrophe seiner Geschichte. Nahe der westungarischen Stadt Ajka brach ein Rückhaltebecken des Aluminiumherstellers Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL). In den folgenden Tagen flossen zwischen 600 000 und 1,5 Millionen Kubikmeter alkalischen (pH-Wert beim Austritt 13,5) und mit Schwermetallen kontaminierten Rotschlamms aus. Unter einer ersten Schlammwelle wurden am 4. Oktober Teile der Ortschaften Kolontár, Devecser und Somlóvasarhely westlich von Ajka begraben. Vier Menschen erstickten in den Schlammmassen, weitere fünf Menschen erlagen in den folgenden Tagen den Verätzungen, die sie bei der Berührung mit dem Rotschlamm erlitten hatten. Mehr als 120 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Da es in den Tagen vor dem Dammbruch in der Gegend stark geregnet hatte, verbreitete sich der noch mehr als eine Woche weiter auslaufende Rotschlamm mit dem Hochwasser über eine Fläche von 40 Quadratkilometern und gelangte in den Fluss Torna – und über diesen weiter in die Marcal, in die Raab und die Donau. Am 5. Oktober rief die Regierung den Notstand für die drei unmittelbar von der Katastrophe betroffenen westungarischen Komitate Veszprém, Vas und Győr-Moson-Sopron aus. Vier Tage später wurde das Dorf Kolontár evakuiert, da eine zweite Schlammlawine zu drohen schien. In der Staumauer des immer noch zu großen Teilen gefüllten Beckens war ein zweiter Riss aufgetreten. Daher ließ der regionale Katastrophenschutz am 9. Oktober Kolontár evakuieren.

Das Unternehmen MAL erklärte am Tag nach dem Dammbruch, die starken Regenfälle hätten dazu geführt, dass die Ecke von Speicher 10 abrutschte. Es seien jedoch nur zwei bis vier Prozent des Rotschlamms ausgelaufen. Alle Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden, der Damm sei noch wenige Stunden vor dem Unglück untersucht worden. Vor allem behauptete das Unternehmen unter Berufung auf die Abfallnormen der EU, Rotschlamm sei kein gefährlicher Abfall.

Um diese Behauptung zu belegen, führte das Unternehmen eine Liste der Bestandteile des Rotschlamms auf. Demnach enthielt der Schlamm lediglich Eisen-, Aluminium- und Kalziumoxid (Fe2O3, Al2O3, CaO), Silizium- und Titandioxid (SiO2, TiO2) sowie gebundenes Natron (Na2O). Keiner der Bestandteile sei wasserlöslich.

Dass diese Behauptungen mutmaßlich falsch waren, zeigt sich daran, dass in den Flüssen Torna und Marcal in kürzester Zeit alles Leben abstarb. Ursächlich dafür ist die – wasserlösliche – Natronlauge. Zudem entnahm Greenpeace am 5. Oktober in Kolontár Rotschlamm-Proben und ließ sie vom Wiener Umweltbundesamt untersuchen. Die Ergebnisse, die ein zusätzlich beauftragtes Budapester Labor bestätigt hat: Die Proben enthielten 110 mg Arsen pro Kilogramm Schlamm, 600 mg Chrom und 1,3 mg Quecksilber. Umgerechnet auf die Gesamtmenge des Schlamms sind das laut Greenpeace 50 Tonnen Arsen, 300 Tonnen Chrom und 550 kg Quecksilber. Zwar seien die Schwermetalle bei einem hohen pH-Wert gebunden, die Absenkung des pH-Werts durch die Verdünnung mit Regenwasser könne jedoch dazu führen, dass die Metalle gelöst und Schadstoffe freigesetzt werden, die dann ins Trinkwasser gelangen.

Geschickte Informationspolitik

Schon kurz nach der Katastrophe gelang es der Regierung, sich die Informationshoheit zu sichern. Am Tag nach dem Dammbruch legte Umweltstaatssekretär Zoltán Illés einen ersten Lagebericht vor, auf den sich die öffentliche Debatte in den folgenden Wochen im wesentlichen stützte. Schnell schaltete die Regierung dann auch eine amtliche Internetseite. Die eindeutig als offizielle Homepage gekennzeichnete Seite zeigt drastische Bilder und erweckt so nicht den Eindruck, es solle etwas verschleiert werden. Gleichwohl wird natürlich die Sicht der Regierung präsentiert. Messergebnisse von Umweltorganisationen, die auf eine erhöhte Konzentration von Schadstoffen hinweisen, werden nicht kommentiert.

Leichtes Spiel hatte die Regierung vor allem wegen des Verhaltens von Vertretern der oppositionellen Magyar Szocialista Párt (MSZP). Umweltstaatssekretär Illés ließ einen Tag nach dem Unglück das Werk vorläufig stilllegen. Daraufhin entfachten der MSZP-Vorsitzende Attila Mesterházy sowie andere Politiker der Partei, darunter der Bürgermeister von Ajka, Béla Schwartz, eine Diskussion über die Zukunft des MAL-Standorts. Sie erklärten, das Werk sei mit seinen 1100 Beschäftigten ein zu großer Arbeitgeber in der Region, um es dauerhaft zu schließen. So trieb nicht die Opposition mit der Forderung nach mehr Aufklärung die Regierung vor sich her, vielmehr war es die MSZP, die abwiegelte, so dass die Fidesz-Regierung kaum in den Verdacht geriet, Gefahren zu verschleiern.

Zudem gelang es der Regierung, die Verantwortung für die Katastrophe der Geschäftsführung von MAL zuzuschreiben. Auch dabei hatte sie leichtes Spiel. Nachdem die Flüsse Torna und Marcal bereits wegen der eingeströmten Natronlauge biologisch tot waren und Greenpeace die Schwermetalle in dem Rotschlamm nachgewiesen hatte, bestand das Management von MAL einige Tage weiter darauf, der aus dem Werk austretende Rotschlamm sei ungefährlich. Die gesundheitsschädlichen Stoffe, die Greenpeace im Schlamm nachgewiesen hat, stammten nicht vom Werksgelände. Erst einige Tage später räumte die Unternehmensführung ein, es könnten auf dem Werksgelände doch Spuren von Schwermetallen zu finden sein. Diese würden dann aus kommunistischen Zeiten stammen, die heutigen Besitzer hätten das Werk jedoch erst 1995 erworben und nicht wissen können, was dort zuvor geschah.

Als Ministerpräsident Orbán am 7. Oktober erstmals ins Katastrophengebiet reiste, kündigte er an, die Verantwortlichen würden hart bestraft. In einer auch von der Opposition mit viel Beifall bedachten Rede vor dem ungarischen Parlament teilte er vier Tage später mit, Werksdirektor Zoltán Bakonyi sei zu einer Befragung in Polizeigewahrsam genommen worden. Bakonyi wurde zwar bald wieder freigelassen. Ihm droht jedoch ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung in mindestens neun Fällen. Den Ermittlern lag zu diesem Zeitpunkt offenbar ein erstes Geständnis vor. Der technische Direktor habe Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf eingeräumt, die die Katastrophe ausgelöst haben könnten. Gegen das Unternehmen könne ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 73 Millionen Euro verhängt werden, wenn dem Management eine Mitschuld an dem Unglück nachzuweisen sei, teilte Umweltstaatssekretär Illés mit.

Die Regierung musste nicht nur juristische Fragen klären, sondern auch darüber entscheiden, wie sie weiter mit dem Unternehmen verfahren wollte. Mitte Oktober verabschiedete das Parlament das sogenannte Lex MAL, mit dem eine Rechtsgrundlage geschaffen wurde, um das Werk in Ajka für höchstens zwei Jahre unter staatliche Aufsicht zu stellen. Der eigens ernannte Regierungskommissar György Bakondi hat dazu weitreichende Kompetenzen erhalten. So hat er etwa volle Einsicht in die Finanzen des Unternehmens. Er muss alle finanziellen Verpflichtungen genehmigen, die vom Unternehmen eingegangen werden, solange es unter staatlicher Aufsicht steht.

Am 15. Oktober nahm die Aluminium-Hütte die Produktion wieder auf. Am selben Tag wurde, nachdem der Zivilschutz zuvor einen zusätzlichen Damm errichtet hatte, den Evakuierten die Rückkehr nach Kolontár erlaubt. Zwei Tage später ordnete die Regierung an, dass Proben des Rotschlamms nur noch mit behördlicher Erlaubnis entnommen werden dürfen. Damit hat sie ihre schärfsten Kritiker – die Umweltschutzorganisationen – mundtot gemacht. Sie hatten der Regierung mehrfach vorgeworfen, sie informiere nicht rasch genug und vor allem nicht umfassend über die Folgen der Katastrophe. Greenpeace hatte immer neue Messresultate veröffentlicht. Neben den bereits in der ersten Probe gefundenen Elementen Arsen, Chrom und Quecksilber fanden die von der Organisation beauftragten Labors auch Cadmium, Antimon und Nickel. Auch wies die Organisation zwei Wochen nach dem Unglück darauf hin, dass die Feinstaubbelastung in Westungarn weit über dem Grenzwert liege. All das stand in klarem Widerspruch zu den Angaben der Regierung, die erklärte, dass zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr für die Bevölkerung mehr bestehe.

Obwohl der Notstand in den drei westungarischen Komitaten bis Ende 2010 verlängert wurde, schein die Regierung Orbán zwei Wochen nach dem Unglück die Rückkehr zum Normalzustand verordnet zu haben. Auch die Aufmerksamkeit der Medien ließ zwei Wochen nach der Katastrophe spürbar nach. Am 19. Oktober stellte die führende Nachrichtenagentur MTI die kontinuierliche Berichterstattung ein.

Schuld sind immer die anderen

Die politischen Folgen der Katastrophe sind ambivalent. Die Regierungspartei Fidesz hat mit der Verabschiedung und raschen Umsetzung des Lex MAL unter Beweis gestellt, dass sie fähig und willens ist, ihr im Vorfeld der Parlamentswahlen gegebenes Versprechen einzulösen, Recht und Ordnung im Lande herzustellen. Nun konzentriert sich die Regierung darauf, die Verantwortung für die Katastrophe ihrem wichtigsten politischen Gegner, der MSZP, zuzuschreiben. Der MSZP-Vorsitzende Attila Mesterházy hat seine Jugend in Veszprém unweit Ajka verbracht und unterhält bis heute gute Kontakte in die Region. Der Vater des Werksdirektors, Árpád Bakonyi, war unter einer MSZP-Regierung Mitte der 1990er Jahre Vorsitzender des staatlichen Aluminiumkonzerns und erwarb bei dessen Privatisierung Anteile an dem Unternehmen MAL. Er gilt als Intimus des früheren sozialistischen Premiers Ferenc Gyurcsány. Gyurcsány hält angeblich selbst Beteiligungen an einem Aluminiumhersteller.

All diese Gegebenheiten nutzt Fidesz, der im Wahlkampf vor allem damit geworben hatte, man werde mit Korruption und Misswirtschaft der Sozialisten aufräumen. So präsentiert die Regierung die Katastrophe von Kolontár als Exempel für die verheerenden Konsequenzen von „Sozialisten-Filz“. So betont sie etwa, die Mitarbeiter der zuständigen Industrieaufsicht in Veszprém seien jahrelang systematisch getäuscht worden. Damit werden natürlich auch Assoziationen an die im Herbst 2006 an die Öffentlichkeit gedrungene „Lügenrede“ geweckt, in der Gyurcsány erklärte hatte, die MSZP habe die Ungarn über den Zustand der Wirtschaft belogen.

Ob Fidesz mit dem Versuch durchkommt, alle Verantwortung der MSZP zuzuschreiben, ist noch unklar. Es mag zutreffen, dass MAL sich, wie derzeit spekuliert wird, unter der MSZP-Regierung Gutachten erkauft hat, in denen der Unternehmensleitung eine einwandfreie Betriebsführung attestiert wird. Allerdings hatte die Industrieaufsicht des Komitats Veszprém als zuständige Behörde dem Werk noch im September 2010 bescheinigt, bei den Betriebsabläufen gebe es nichts zu beanstanden. Die Unternehmensführung soll jedoch, wie Zoltán Bakonyi bei seinem ersten Verhör angeblich zugegeben hat, schon im Frühsommer von Mängeln gewusst haben. Sollte sich herausstellen, dass bei der Verlängerung der Lizenz im September Bestechung im Spiel war, könnte dies auf Fidesz zurückfallen. Die Partei ist seit April 2010 an der Macht und hatte Gelegenheit, unzuverlässige Mitarbeiter in Behörden auszutauschen.

Kein allzu gutes Bild hinterließ die Regierung beim Umgang mit den unmittelbar von der Katastrophe betroffenen Menschen. Sie haben all ihr Hab und Gut verloren, viele Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Dennoch blieben diese Menschen auf sich gestellt. Viele sind immer noch jeden Tag mit der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit beschäftigt und finden diese oft erst nach Mitternacht.

Die Regierung hat zwar einen Nationalen Hilfsfonds für die Opfer eingerichtet. Zugleich betont Ministerpräsident Orbán immer wieder, dass allein die Verursacher der Katastrophe finanziell für die Schäden aufkommen müssten. Das sei nicht Aufgabe des Staates. Die MAL-Geschäftsführung wollte zunächst nur eine äußerst geringe Soforthilfe von umgerechnet 110 000 Euro zahlen, einen Schadensfonds über 200 000 Euro auflegen sowie für Beerdigungskosten aufkommen. Später kündigte sie allerdings an, sie werde in den nächsten fünf Jahren jährlich 1,1 Mill. Euro an die Betroffenen der Katastrophe zahlen. Doch auch dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts eines Schadens, der mittlerweile auf 70 Millionen Euro geschätzt wird.

Volltext als Datei (PDF, 1 MB)