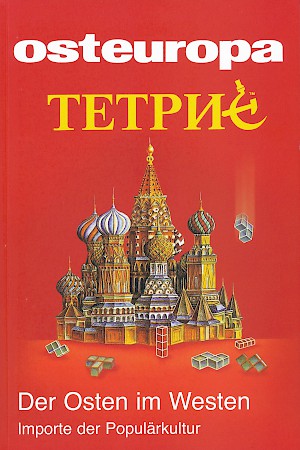

Der Osten im Westen

Importe der Populärkultur

Volltext als Datei (PDF, 158 kB)

Abstract in English

Abstract

Zahlreiche Produkte der westlichen Populärkultur sind aus Osteuropa importiert. Dies wird oft übersehen, bestimmt doch die bereits von der Kritischen Theorie angestimmte Klage über die „McDonaldisierung“ der europäischen Kultur bis heute die Debatte. Wertfreie Einzelstudien beschränken sich bei der Analyse der Populärkultur hingegen in der Regel auf einen bestimmten nationalen Kontext. Verfolgt man aber die Importwege prominenter Erscheinungen in der westlichen Populärkultur, so zeigt sich, daß osteuropäische Traditionen und Prägungen auf ganz unterschiedliche Weise präsent sind: Sie können sich unter einer sorgfältigen Camouflage verbergen, durch kulturelle Transformation an den Publikumsgeschmack angepaßt werden oder auch als plakative Exotik auftreten.

(Osteuropa 5/2007, S. 3–22)

Volltext

Die Populärkultur ist erst seit der Nachkriegszeit auf prominente Weise in den Gesichtskreis der Geisteswissenschaften getreten. Vorher war sie allenfalls als problematische Folie präsent, vor deren Hintergrund sich die Konturen der anspruchsvollen „Minderheitskultur“ um so deutlicher abzeichneten. Noch die New School of Social Research, an der die aus Deutschland emigrierten Vertreter der Kritischen Theorie wirkten, hatte ein stark politisiertes Bild der Populärkultur. In den 1960er Jahren wurden die ersten Institutionen ins Leben gerufen, die sich von einem nicht-normativen Standpunkt der Erforschung der Populärkultur widmeten. Wichtige Signale gingen von der Einrichtung des Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham 1964 und der Gründung des Journal of Popular Culture an der Bowling Green State University (Ohio) 1967 aus. Seither hat die akademische Aufmerksamkeit für die Populärkultur stetig zugenommen; die Populärkultur gehört heute zum innersten Kreis der kulturwissenschaftlichen Forschungsobjekte. Diese erstaunliche Karriere hat im vergangenen Jahrzehnt ihre institutionelle Krönung in der Publikation von speziellen Handbüchern und wissenschaftlichen Serien zur Populärkultur erhalten. Allerdings gibt es bis heute keinen anerkannten wissenschaftlichen Konsens über die Definition der Populärkultur. Dies hat nicht zuletzt mit nationalen Besonderheiten zu tun: In den USA hatte die Populärkultur vor allem unter dem Einfluß Hollywoods im 20. Jahrhundert schon immer eine starke Stellung und wurde deshalb auch von den universitären Institutionen wahr- und ernstgenommen, während sich die Bildungseliten in Deutschland oder Frankreich bis in die 1980er Jahre von den Produkten der Unterhaltungsindustrie abgrenzten. Im akademischen Betrieb der kommunistischen Länder Osteuropas war die Populärkultur ein heikles Thema. Aus sowjetischer Sicht stellt die „Massenkultur“ ein kapitalistisches Phänomen dar und übernimmt in der bürgerlichen Gesellschaft eine ähnliche Funktion wie die Religion: Sie lullt die ausgebeuteten Massen ein, „verschleiert den gesellschaftlichen Antagonismus“ und verhindert die Entstehung eines revolutionären Bewußtseins. Allerdings läßt sich in der marxistisch-leninistischen Theoriebildung ein Widerspruch feststellen: „massovost’“ ist grundsätzlich ein positiv konnotierter Begriff, der Breitenwirkung und Verständlichkeit impliziert und auf dem romantischen Postulat der „narodnost’“ (Volkstümlichkeit) aufbaut; „massovaja kul’tura“ hingegen wird gegenüber einer anzustrebenden sozialistischen Kultur abgewertet. Im Zusatzband zur Kratkaja Literaturnaja Ėnciklopedija findet sich unter dem entsprechenden Lemma ein scharfer Ausfall gegen die Massenkultur: Sie diene der Manipulation des Publikums und stehe in diametralem Gegensatz zur Tradition des kritischen Realismus. Konsequenterweise war die sowjetische Kultursoziologie gegenüber westlichen Rehabilitierungsversuchen der Populärkultur durchaus skeptisch eingestellt. Ein Kulturwissenschaftler steckt bereits mit der Wahl der Bezeichnung seines Untersuchungsobjekts das ideologische Terrain ab, auf dem er sich bewegt: Gegenüber dem ideologisch aufgeladenen Begriff „Massenkultur“ verweist der Begriff Populärkultur auf einen nicht-normativen Bezugsrahmen, in dem das Populäre immer auch das Potential einer subversiven Kritik an der bürgerlichen Kultur einschließt. Der Terminus „Volkskultur“ schließlich rekurriert auf eine andere, vormoderne Kultur primär der bäuerlichen Schichten und tritt, besonders in Rußland, als slawophile Betrachtungsweise in ideologische Konkurrenz zur marxistisch-leninistischen Kulturtheorie. Es gibt zwar interessante Versuche, die textimmanente ästhetische Struktur von Werken aus der Populärkultur zu beschreiben. Allerdings kommt eine solche Analyse nie ohne eine Berücksichtigung der Rezeptionsbedingungen aus. Anders formuliert: Die ästhetische Form der Populärkultur ist von ihrer gesellschaftlichen Funktion nicht zu trennen. Gerade der kalkulierte Rezeptionseffekt „Unterhaltung“ wird immer wieder als Hauptmerkmal der Populärkultur genannt. Auf keinen Fall sollte man blind der kategorischen Abwertung der Massenkultur in der Frankfurter Schule folgen. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno argumentierten von einer normativen Position aus und zogen eine scharfe Trennung zwischen der Warenkunst und der wahren Kunst. Berühmt geworden ist das Kapitel über die Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung (1947). Horkheimer und Adorno verfaßten eine regelrechte Diatribe gegen die Kulturindustrie: Die Massenkultur wird in Grund und Boden verdammt; sie habe nichts mit der eigentlichen Kunst gemeinsam. Die Opposition von Massenkultur und Kunst wurde auch von Leo Löwenthal übernommen, der 1950 behauptete: „Kunst ist das Gegenteil von Populärkultur.“ In der Dialektik der Aufklärung hielten Horkheimer und Adorno fest, daß die Kulturindustrie immer nur das Vorhandene inszeniere und deshalb in reiner Immanenz erstarrt sei. Ihre ganze Ästhetik verleihe dem Dasein nicht wie wahre Kunst einen tieferen Sinn, sondern sei ganz auf den Effekt ausgerichtet: Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der Vorherrschaft des Effekts, der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde. Die Kulturindustrie steht aus dieser Sicht in einem fatalen Verblendungszusammenhang mit den ästhetischen Bedürfnissen der Massen: Sie befriedige die seichten Unterhaltungsansprüche breiter Bevölkerungsschichten und rufe diese Ansprüche gleichzeitig hervor. Horkheimer und Adornos dezidierte Ablehnung der Kulturindustrie steht noch deutlich unter dem Schock der nationalsozialistischen Erfahrung. Deshalb weisen die Autoren immer wieder darauf hin, daß die Massenkultur nicht nur ästhetisch wertlos, sondern auch politisch gefährlich sei. Die glänzende Märchenwelt der Kulturindustrie kontrastiere auf das Schärfste mit dem grauen Alltag des frustrierten Kleinbürgers, der nur allzu gern die schmerzliche Selbstaufklärung mit einer Flucht aus der Realität in eine angenehme Kitschwelt vertausche. Genau dieser Mechanismus liege aber Hitlers Herrschaft zugrunde: Der Faschismus aber hofft darauf, die von der Kulturindustrie trainierten Gabenempfänger in seine reguläre Zwangsgefolgschaft umzuorganisieren. Die Populärkultur steht seit diesem strengen Verdikt unter dem doppelten Verdacht des Kitsches und der Instrumentalisierbarkeit. Zwar haben sowohl die Gesellschaft als auch die Wissenschaft in den 1970er und 1980er Jahren viele Berührungsängste abgelegt, gleichwohl gibt es immer noch Vorbehalte gegenüber Analysen der Populärkultur. Ein oft vorgebrachter Vorwurf lautet, die Analyse eines trivialen Gegenstandes könne selbst nur Trivialitäten hervorbringen. Dem ist entgegenzuhalten, daß ja bereits Horkheimer und Adorno ihre bissige Darstellung der trivialen Kulturindustrie nur vor dem Hintergrund einer durchaus hellsichtigen Analyse der modernen Gesellschaft und ihrer Selbstinszenierung leisten konnten. Aus heutiger Sicht ist zu vermerken, daß das normative Kunst- und Kulturverständnis der Frankfurter Schule seinerseits eine Zeiterscheinung darstellt. Die kritische Theorie versuchte zu erklären, wie die europäische Gesellschaft von der Höhe ihrer Selbstaufklärung in den Abgrund des Obskurantismus stürzen konnte. Dabei hatten Horkheimer und Adorno natürlich vor allem die Nazi-Herrschaft im Auge. Gleichzeitig wiesen sie auch warnend auf manipulative Tendenzen der amerikanischen Unterhaltungsindustrie hin, in denen sie die Keime totalitärer Unterdrückung sahen. Nun trifft es zwar zu, daß sowohl Populärkultur als auch Totalitarismus prominente Phänomene der europäischen Moderne sind. Aber es ist unzulässig, aus dieser Gleichzeitigkeit einen kausalen Wirkungszusammenhang abzuleiten, wie er sich vielleicht am deutlichsten in Siegfried Kracauers Buchtitel From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film (1947) manifestiert. Wahr ist vielmehr, daß die totalitären Regimes sich sehr geschickt der ästhetischen Wirkung der populären Massenmedien bedienten. In diesem Sinne sind der sowjetische Kommunismus, der italienische Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus durchaus vergleichbar. Ein prominentes Beispiel bietet der Film, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine spektakuläre Breitenwirkung erzeugte. In Sowjetrußland wurde das Propagandapotential des Kinos sehr früh erkannt. Bekannt ist Lenins Diktum, der Film sei für die Bol’ševiki die wichtigste aller Künste. Lev Trockij wollte mit dem Kino die Anziehungskraft der Religion brechen: Das Kino zerstreut, klärt auf, versetzt die Einbildungskraft durch Bilder in Erstaunen und befreit von dem Bedürfnis, über die Schwelle der Kirche zu gehen. Das Kino ist eine große Konkurrenz nicht nur der Kneipe, sondern auch der Kirche. Auch Stalins Liebe zum Kino ist gut dokumentiert: Besonders gern sah er Johnny Weissmueller als Tarzan und Westernfilme mit John Wayne. Sobald der technische Fortschritt es erlaubte, setzte die Sowjetführung ab 1928 mobile Kinoanlagen ein, die auch die ländliche Bevölkerung erreichen sollten. Seit 1932 war ein Kinozug unterwegs, der in verschiedenen Provinzstädten Halt machte und die neuesten Produktionen der jungen sowjetischen Filmindustrie zeigte. Auch die italienischen Faschisten setzten das Kino als zentralen Bestandteil der staatlich gelenkten Populärkultur ein. Der faschistische Film bediente sich jedoch nur selten direkter Propaganda, sondern verpackte seine Ideologie in publikumswirksame Formen, die hauptsächlich dem Hollywoodkino nachempfunden waren. Dabei spielte vor allem das Melodram eine herausragende Rolle. Der Film modellierte in idealtypischer Weise die faschistische Gesellschaft, die über ein bestimmtes Design verfügte. Dazu gehörten etwa die hochsprachliche Standardisierung und die faschistische Anrede „Voi“ (statt des als bourgeois diffamierten „Lei“). Die offizielle Aufmerksamkeit für den Film erhielt bald auch institutionelle Weihen: 1935 wurde sogar ein Ministero della Cultura Popolare eingerichtet, das kurz auch Minculpop genannt wurde. Auch auf Joseph Goebbels übte das Kino große Faszination aus. Nachdem er Ėjzenštejns Oktober (1927) gesehen hatte, notierte er am 26. April 1928 in seinem Tagebuch: Man kann von den Bolschewisten, vor allem im Anfachen [der Revolution], in der Propaganda viel lernen. Aber auch die US-amerikanische Populärkultur fand Goebbels’ Anerkennung. Walt Disneys ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm Snow White aus dem Jahr 1938 bezeichnete er als „großartige künstlerische Schöpfung“. Goebbels griff für seine politische Propagandakunst auf Vorbilder aus der Markenwerbung zurück. Auch Hitler selbst hatte bereits in Mein Kampf immer wieder auf die Wichtigkeit einer kontinuierlichen und einheitlichen „politischen Reklame“ hingewiesen. Werbung und Propaganda bedienten sich zunehmend derselben Bildsprache, in der die wirtschaftliche und politische Dimension des gesellschaftlichen Lebens in einer einheitlichen Ästhetik zusammengeführt wurden. Dadurch wurde unterstellt, die Deckung der Konsumbedürfnisse der Bürger sei ein Erfolg der nationalsozialistischen Politik. Hitler äußerte sich etwa im Jahr 1942 anerkennend über die Werbekampagne der Firma Odol, die ein Jahr lang nur den Namen „Odol“ an verschiedenen Plakatwänden affichiert hatte. Nach einem Jahr wurde das Geheimnis gelüftet und die Erklärung beigefügt: „das beste Mundwasser“. Werbung mußte aus Hitlers Sicht einprägsam sein und sich auf ein Bild konzentrieren, das sofort auf den Betrachter wirkt. Hitler hielt die Propaganda für die notwendige Grundlage jeder Religion, „sei es nun der Himmel oder Haarpomade“. Die Frankfurter Schule verurteilte die sogenannte Kulturindustrie gerade wegen ihrer universellen Einsetzbarkeit und ihrer moralischen Gleichgültigkeit. Die normative Verpflichtung der Kunst auf eine bewußtseinserweiternde und kritische Funktion ist allerdings sehr problematisch. Man sollte nicht vergessen, daß etwa Künstler wie Goethe oder Mozart im 18. Jahrhundert durchaus selbst auch Teil einer Populärkultur waren und erst durch spätere Kanonisierung zu „Klassikern“ geadelt wurden. Die strikte Trennung von „hoher Kunst“ und „Unterhaltungskunst“ ist im wesentlichen ein Relikt aus der Nachkriegszeit, als die geschmähte Elterngeneration vor allem den jugendlichen Musikgeschmack als restringiert wahrnahm. Die bürgerliche Welt war in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs endgültig untergegangen. Die alten Distinktionsmechanismen zwischen hoher und populärer Kultur hatten im Verborgenen funktioniert und waren dem Publikum kaum bewußt. Als nun die ältere Generation in den fünfziger und sechziger Jahren den Versuch unternahm, diese verschütteten Trennungslinien wieder aufzubauen, stieß sie auf den erbitterten Widerstand der Teens und Twens. Zwar gibt es immer noch eine generationsspezifische Ausdifferenzierung des Kunstgeschmacks. Aber spätestens seit dem Einzug der Pop-Kunst in die Galerien, Museen und Opernhäuser, die oft als Bildungstempel des Bürgertums geschmäht wurden, ist klar geworden, daß es nur noch das breite Spektrum einer einzigen Kultur gibt, in dem die Populärkultur allenfalls einen bestimmten Bereich abdeckt. Deutlich läßt sich die Enthierarchisierung der Kultur auch daran beobachten, daß die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA im Jahr 2003 die Trennung der Kategorien E- und U-Musik aufgegeben hat und seither mit einem einheitlichen Urheberrechtssatz für alle Musiksparten arbeitet. Die Revision traditioneller Wertmaßstäbe wird von neuen kulturwissenschaftlichen Konzeptualisierungen sekundiert, die ohne normative Setzungen auskommen. So plädiert etwa Ruth Finnegan in einer Untersuchung über die britische Rockmusik, daß es sich hier im Vergleich zur klassischen Musik nicht etwa um eine niedrigere, sondern um eine andere, gleichberechtigte Gattung handle. Jede Art von Musik stelle eine kulturelle Aktivität dar, die über die unmittelbaren gesellschaftlichen Bedürfnisse von Schule, Arbeit und Familie hinausgehe. Finnegans Ansatz ist deutlich inspiriert von Michel de Certeaus Theorie des Alltagslebens, die er 1980 unter dem Titel Arts de faire publiziert hatte. De Certeau rehabilitiert den Konsum der Populärkultur als aktive, ja sogar emanzipatorische Tätigkeit. Die entscheidende Denkfigur, über die eine solche Aufwertung gelingt, liegt in der Selektionsleistung des Konsumenten: Durch die Auswahl der konsumierten Produkte der Populärkultur gestaltet der Rezipient seine Identität und Lebenswelt. In der neueren Forschung hat sich vor allem John Fiske für eine offene Konzeption von Kultur ausgesprochen, die sich nicht als Zustand, sondern nur als Prozeß beschreiben lasse. Deshalb entspreche die Populärkultur nicht einem lesbaren Text, sondern einer sozialen Praktik, die sich immer an die gegebene Situation anpasse. Fiske bezeichnet die Populärkultur mit dem emphatischen Gestus postkolonialer Kritik als „Kultur der Unterdrückten, die sich gegen ihre Unterdrückung“ wehren. Deshalb sei es unzulässig, die Konsumenten der Populärkultur auf eine „Masse betrogener Opfer des Kapitalismus“ zu reduzieren. Die Populärkultur suche sich vielmehr jene Freiräume, in denen sich der Mensch entfalten könne. Exemplarisch identifiziert Fiske das Einkaufszentrum, den Strand oder die Videospielhalle als Orte solcher autonomer Praktiken. Noël Carroll kommt in seiner Philosophy of Mass Art (1998) ohne Fiskes emanzipatorisches Pathos aus. Sein erklärtes Ziel besteht nicht in einer Wertung der „Massenkunst“, sondern in der Beschreibung ihrer Funktionsweise. Dabei hebt er vor allem zwei Kategorien hervor, die geeignet sind, „Massenkunst“ von der „hohen Kunst“ zu unterscheiden: Technologie („technology“) und Zugänglichkeit („accessibility“). Carroll geht davon aus, daß Massenkunst ein historisch genau determiniertes Phänomen ist, das sich aufs Engste mit der industriellen und der postindustriellen Gesellschaft verbindet. Dabei weist Carroll etwa auf den Unterschied zwischen einem Vaudeville aus dem 19. Jahrhundert und einem Chaplin-Film hin: Beide lassen sich in ähnlichen ästhetischen Kategorien beschreiben; der entscheidende Unterschied liegt in der durch die Kinotechnik bedingten Massendistribution des Chaplin-Films, während das Vaudeville immer an eine bestimmte Schauspielertruppe und einen konkreten Aufführungsort gebunden bleibt. Ähnliches gilt für Radio, Fernsehen und Internet. Die technische Verbreitung durch Massenmedien muß allerdings mit einer weitgehenden Rücksicht auf die Rezeptionsfähigkeiten eines naiven Publikums („untutored audience“) gekoppelt sein, damit sich der Massenerfolg auch tatsächlich einstellt. Ein gutes Beispiel stellt etwa Rockmusik dar, die das Verständnis ihrer kompositorischen Organisation durch einen überdeutlich akzentuierten Schlagzeugrhythmus erleichtert. Die oftmals einfachen Harmonien werden so in leicht erfaßbare Einheiten gegliedert. Carroll weist schließlich darauf hin, daß das Massenkunstwerk über mehrere Bedeutungsdimensionen verfügt und deshalb in bestimmten Aspekten auch der „hohen Kunst“ zugerechnet werden kann. Nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Soziologie hat wichtige Theorieangebote zur Deutung der Populärkultur gemacht. Dabei tritt etwa als Entstehungsbedingung der Populärkultur die Freizeit in den Blick. Kaspar Maase hat darauf hingewiesen, daß das städtische Publikum im Westen erst im ausgehenden 19. Jahrhundert überhaupt über die zeitlichen Ressourcen verfügte, um Unterhaltungsangebote überhaupt zu konsumieren. Viel zu wenig rezipiert wurden in der westlichen Forschung die kultursoziologischen Arbeiten aus Osteuropa. Bereits in den 1920er Jahren entstanden im Umfeld des russischen Formalismus Untersuchungen zur Populärkultur. Zu nennen ist hier etwa Sergej Baluchatyjs Arbeit über die Poetik des Melodramas (1927), in dem er die „emotionale und moralische Teleologie“ sowie die „technischen Prinzipien“ dieses Genres beschreibt. Als wichtigste Wirkungsmittel des Melodramas identifiziert Baluchatyj das Relief, den Kontrast und die Dynamik. 1929 erschien eine wichtige Studie über die Mechanismen des russischen Buchmarkts in den 1830er Jahren. Auch Viktor Šklovskij nahm die Populärkultur, darunter auch das junge Medium Film, analytisch in den Blick: Bekannt wurden seine Analysen von Charlie Chaplins Filmen und Arthur Conan Doyles Detektivgeschichten. Mit der Verschärfung des ideologischen Kurses unter Stalin verschwand allerdings die Populärkultur aus dem Blickfeld der Literaturwissenschaft. Es ist wohl kein Zufall, daß dieses Thema seit dem Tauwetter nicht in Rußland, sondern an der Peripherie des kommunistischen Herrschaftsbereichs aufgegriffen wurde. In Polen und in der Tschechoslowakei konnte man die strukturalistische Theorietradition weiterführen, die auch für literatursoziologische Fragestellungen offen war. Am Institut für Soziologie und Philosophie der polnischen Akademie der Wissenschaften war schon seit den sechziger Jahren eine Forschergruppe ausschließlich mit der Erforschung der Massenkultur beschäftigt. Eine differenzierte Analyse findet sich etwa bei der polnischen Soziologin Antonina Kłoskowska, die 1964 darauf aufmerksam machte, daß die Massenkultur ein universales Phänomen des 20. Jahrhunderts darstelle. Entscheidend sei nicht die kapitalistische oder kommunistische Gesellschaftsordnung, sondern der technische Fortschritt, der eine massenhafte Partizipation an Kulturprodukten überhaupt erst ermögliche. Auch Jurij Lotman, der Begründer der Tartuer Semiotik-Schule, formulierte 1973 einen Ansatz funktionaler Literaturanalyse zur Abgrenzung „künstlerischer“ Literatur sowohl von traditioneller Volksliteratur wie auch von moderner Massenliteratur. Die wichtigsten Beiträge zur Erforschung der Populärkultur haben die Moskauer Kultursoziologen Boris Dubin und Lev Gudkov vorgelegt. Ihre Untersuchungen zur Populärliteratur (Abenteuerroman, Science Fiction, Krimi), in denen die Analyse literarischer Strukturen immer mit soziologischen Analysen, bis hin zur empirischen Leserforschung, verbunden wird, reichen zurück bis ins Jahr 1980. Besonders Boris Dubin hat immer wieder die Wechselbeziehungen von Populärkultur und etablierter Kultur in den Blick genommen und versucht, die Kriterien zu formulieren, die für die Zuteilung eines kulturellen Phänomens zu dieser oder jener Sparte verantwortlich sind. Außerdem vertritt Dubin eine dynamische Kulturauffassung: Er untersucht Migrationsphänomene bei Produkten der Populärkultur, die ihren axiologischen Status je nach Zuschreibungsbedingungen ändern können. Damit steht er in der Tradition der russischen Formalisten, die mit dem Begriff der „Kanonisierung der Seitenlinie“ etwa die Nobilitierung des Kriminalromans durch Dostoevskij beschrieben haben. Populärkultur im Osten und Westen Die Populärkultur hat am Ende des 20. Jahrhunderts ihren festen Platz im Kunstsystem erobert. Dabei gleichen sich die ästhetischen Erfahrungswelten im Osten und Westen einander zunehmend an. Der wichtigste Unterschied liegt freilich darin, daß in Osteuropa der Kontrast zwischen dem sowjetischen Kulturverständnis und der bunten Welt der Populärkultur viel größer ist als im Westen. Zahlreiche russische Intellektuelle haben die Entwertung ihres durchaus konservativen Kulturbegriffs, der sich oft exemplarisch in der Verehrung von Puškins Lyrik manifestiert, nicht verkraftet und wettern gegen die allgegenwärtigen Trash-Produkte. Stellvertretend für viele hat Boris Groys seine Stimme erhoben und darauf hingewiesen, daß die Massenkultur auf allen Ebenen gesiegt habe und der Hochkultur nur noch der theoretische Diskurs übrig bleibe. Mittlerweile gibt es erste nicht-normative Untersuchungen zur Populärkultur in Osteuropa. In den Blick gelangen Phänomene wie Sport, Kino, Fernsehen, Rockmusik, Werbung, Mode und Pornographie. Dabei zeigt sich, daß die postkommunistischen Gesellschaften zwar zunächst auf westliche Importe zurückgriffen, aber sehr bald eigene Formate für erfolgreiche populärkulturelle Produkte entwickelten. Deutlich läßt sich dieser Mechanismus etwa an der explodierenden rußländischen Herstellung von Fernsehserien seit dem Jahr 2000 beobachten. Auf der umfassenden Website serials.ru, die alle im rußländischen Fernsehen gezeigten Serien inventarisiert, stehen 114 westlichen, hauptsächlich amerikanischen Produktionen 188 rußländische gegenüber. Ähnliches gilt für die russische Ausgabe des Playboy. Bereits in der zweiten Ausgabe richtete sich die Redaktion mit einem Aufruf an die Damenwelt Rußlands: Sie haben wahrscheinlich bemerkt, daß die Mädchen des Monats in den ersten beiden Playboynummern Ausländerinnen sind. Zwar sind die Playmates ausgezeichnet, ihre geographische Entfernung betrübt uns jedoch sehr. Wir haben beschlossen: Der russische Playboy braucht russische Schönheiten! Deshalb: Liebe Mädchen, wenn Sie uns beglücken wollen, […] laden wir Sie zu einem Fotowettbewerb ein. Die vergleichende Erforschung der Populärkultur in Ost und West steckt noch weitgehend in den Kinderschuhen, obwohl gerade in jüngster Zeit vielversprechende Ansätze vorliegen. Bereits 1957 hatte der amerikanische Kritiker Dwight Macdonald die Kulturindustrie in den USA und in der Sowjetunion einander gegenübergestellt. Der ehemalige Trotzkist und spätere Kommunistenfresser MacDonald traute der Massenkultur nicht zu, überhaupt ein ästhetisch ernstzunehmendes Produkt hervorzubringen. Gerade weil sich die Massenkultur nicht an das einzelne Individuum richte, sei sie inhuman. Darin unterscheide sie sich radikal von der Avantgarde, die allerdings unwiederbringlich verloren sei. MacDonald gelangte bei seinem Vergleich zum Schluß, daß die sowjetrussische Variante noch viel geschmackloser sei als die bereits deplorable amerikanische Massenkultur. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auch die sowjetische Massenkultur zu einem historischen Phänomen geworden. Möglicherweise stellte das Ende des Ost-West-Konflikts eine Vorbedingung für einen unaufgeregten Vergleich der Massenkultur in Sowjetrußland und den USA dar. So vergleicht etwa Susan Buck-Morss in ihrem Buch Dreamworld and Catastrophe (2000) die Ausprägungen der kollektiven Phantasie in beiden Ländern. Dabei stellt sie etwa King Kong auf dem Empire State Building dem architektonischen Entwurf des Palasts der Sowjets mit einer gigantischen Leninstatue gegenüber. Die beiden Darstellungen eines überdimensionalen Lebewesens auf einem himmelstürmenden Gebäude fallen sogar zeitlich zusammen: Die Märchenfabriken in Hollywood und Moskau haben ihre Monsterprodukte im Jahr 1933 der Öffentlichkeit vorgestellt. Buck-Morss verabschiedet sich von der traditionellen Dichotomie Totalitarismus vs. Demokratie und parallelisiert die sozialistische Massenutopie mit den kapitalistischen Warenparadiesen. Letztlich sei der Kommunismus an einem grundlegenden Widerspruch gescheitert: Einerseits verdammte er den kapitalistischen Warenüberfluß, andererseits wollte er gerade durch die Befriedigung materieller Bedürfnisse soziale Gerechtigkeit herstellen. Boris Dubin beschäftigt sich in einer vergleichenden Untersuchung zu kulturellen Mythen in Rußland und den USA mit der Ausdifferenzierung von Subjektivität, literarischer und nationaler Kultur in der Massenliteratur. Er skizziert die seit den 1970er Jahren fortschreitende Globalisierung unter amerikanischer Ägide und analysiert die Auswirkungen dieses Prozesses in Westeuropa und Rußland. Auch Boris Groys vergleicht in seinem breit angelegten Forschungsprojekt zur „postcommunist condition“ die Entwicklung der kulturellen Situation in West- und Osteuropa. Er sieht den Kommunismus als eines unter vielen postnationalen Gesellschaftsprojekten. Genau aus diesem Grund könne die sozialistische Kultur nicht als ein historischer Umweg einer notwendigen Entwicklung hin zu Demokratie und Marktwirtschaft gedeutet werden. Die kommunistische und kapitalistische Inszenierung der Gesellschaft gleichen sich in vielen Punkten und konvergieren am Ende des 20. Jahrhunderts in einer postmodernen Ausstellung ihrer sinnfälligen Qualitäten. Genau hier befindet sich für Groys der Umschlagplatz populärer Kulturelemente aus Ost und West. Amerikanische Dominanz? Ein verbreitetes Vorurteil besagt, daß die westliche Populärkultur weitgehend amerikanisch dominiert sei. Verwiesen wird dabei etwa auf die Tatsache, daß 85 Prozent aller Filme, die heute weltweit gezeigt werden, aus den USA stammen. Oft wird schlagwortartig von der McDonaldisierung der Kultur gesprochen. Die Annahme, die westliche Populärkultur sei ausschließlich amerikanisch bestimmt, läßt sich allerdings in dieser undifferenzierten Form nicht halten. Ein wenig beachteter Aspekt der Unterhaltungsindustrie liegt in der heterogenen Mischung verschiedener Kulturelemente, von denen nicht wenige aus Osteuropa stammen. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das sowohl quantitativ als auch qualitativ oft unterschätzt wird. Zunächst ist auf die Herkunft maßgeblicher Akteure hinzuweisen. Einige prominente Beispiele sind bekannt: Die amerikanische Pop-Kultur wurde im wesentlichen von Andy Warhol geprägt, einem Kind slowakischer Einwanderer. Auch im Bereich des Musicals und des Jazz gibt es zahlreiche osteuropäische Traditionslinien. Die Eltern von Leonard Bernstein und George Gershwin stammten aus dem Zarenreich. Die Familie Bernstein war aus dem ukrainischen Rivne in die USA eingewandert, die Familie Gershovitz, die ihren Namen später in Gershwin änderte, kam aus St. Petersburg. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Einfluß der ostjüdischen Klezmermusik, der sich vielleicht am deutlichsten im berühmten Klarinettenglissando aus der Ouvertüre zu Gershwins Rhapsody in Blue (1924) äußert. Einer der wichtigsten Pressemagnaten der amerikanischen Mode- und Lifestyle-Branche, der jahrzehntelang stilbildend auf die amerikanische Gesellschaft wirkte, war Alexander Liberman. Der „Vater des modernen ‚fashion publishing’“ – so die New York Post in ihrem Nachruf 1999 – war vom Art Director der Zeitschrift „Vogue“ in den fünfziger Jahren zum Direktor des Condé Nast -Imperiums aufgestiegen, in dem führende Design-Zeitschriften von „Vogue“ und „Vanity Fair“ über „House & Garden“ bis zu „Architectural Digest“ erscheinen. Liberman und seine Frau Tatiana du Plessix, geb. Jakowlewa, waren beide russische Emigranten der ersten Generation, die 1940 aus Paris nach Amerika kamen und dort auch als illustres eigenwilliges Paar der New Yorker High Society bis in die späten 1980er Jahre trendbildend für Mode und Lifestyle wirkten. In Deutschland weist der Schlagersänger Peter Maffay osteuropäische Wurzeln auf: Er wurde 1949 im rumänischen Kronstadt als Sohn einer deutschen Mutter und eines ungarischen Vaters geboren und kam erst 1963 nach Westdeutschland. Auch musikalisch steht er in der Schuld Ostdeutschlands: Einer seiner größten Hits Über sieben Brücken mußt du gehn (1980) ist eine Coverversion eines Lieds der erfolgreichen DDR-Gruppe Karat. Ein aktuelles, vielleicht noch deutlicheres Beispiel bietet die Sängerin Ruth-Maria Renner, die ihre rumänische Herkunft als Markenzeichen einsetzt. Sie wurde 1981 in Timişoara geboren und kam mit acht Jahren nach Berlin. Zur Zeit stürmt sie als „Miss Platnum“ mit dem Titel Mercedes-Benz die deutschen Charts. Auf ihrer Myspace-Internetpräsenz beschreibt sie ihre Musik als Synthese einer deutschen und rumänischen Identität: Ruth ist nicht Ruth aus Berlin, die genau wie Tausende anderer Mädchen R&B singt. Sie ist nicht nur Ruth mit der fantastischen Stimme. Andere Frauen in Deutschland haben auch schöne Stimmen. Ruth hat mehr. Ruth hat ein wertvolles Erbe, das sonst niemand hat. Sie hat Rumänien in ihrem Herzen. Das schmutzige und arme Land. Das schrille und glitzernde Land. Das traurige und wehklagende Land. Das schöne und weite Land. Das zärtliche und imaginäre Land. Und Ruth beginnt zu suchen. Nach ihren Wurzeln und Verbindungen. […] Und Ruth findet sich selbst. Sie ist Miss Platnum. In einer ganz anderen Musiksparte läßt sich ein ähnliches Phänomen nachweisen: 1921 formierte sich in der Türkei erstmals ein Donkosaken-Chor, der später in Westeuropa und den USA mit einem folkloristischen Repertoire Erfolge feierte. Teil der Inszenierung war selbstverständlich die traditionelle Kosakentracht. Einen wichtigen Beitrag zur internationalen Filmkultur lieferte der osteuropäische Kinderfilm. Prominente Vertreter sind hier das polnische Brüderpaar Lolek und Bolek, deren Streiche zunächst als Comic, seit 1964 auch als Trickfilm vermarktet wurden. Aus Tschechien stammen die erfolgreichen Kinderserien Der kleine Maulwurf und Pan Tau, die vor allem in den 1970er Jahren weltweit im Fernsehen gezeigt wurden. Auch in Hollywood gibt es zahlreiche osteuropäische Spuren. Die Liste der Immigrantenkinder ist lang: Sie reicht von Pola Negri und Charlie Chaplin über Stanley Kubrick und Yul Brynner bis zu Kirk Douglas und Natalie Wood: Pola Negri wurde als Barbara Apolonia Chałupiec in Lipno in der Nähe von Toruń geboren. Chaplins Vorfahren waren osteuropäische Roma. Kubricks Familie stammte aus Rumänien und Polen. Yul Brynner wurde 1920 in Vladivostok als Julij Borisovič Brynner geboren, seine Mutter war Russin, sein Vater hatte schweizerisch-mongolische Wurzeln mit einem jenischen Einschlag auf der Schweizer Seite. Kirk Douglas’ eigentlicher Name lautet Issur Danielovič Demskij; seine Eltern kamen aus Gomel’ in Belarus. Natalie Wood, die an der Seite von James Dean in Rebel without a Cause (1955) berühmt wurde, kam als Natal’ja Nikolaevna Zacharenko zur Welt. Besonders prominent ist der osteuropäische Beitrag zur Filmmusik in großen Hollywood-Produktionen. So wurden einzelne Szenen aus Grand Hotel (1932) mit Rachmaninov unterlegt, auf ähnliche Weise gelangte Čajkovskij in Now, Voyager (1942) zum Einsatz. Der Film Rhapsody (1956) mit Liz Taylor kombinierte Werke beider Komponisten. Osteuropäische Musiker schufen aber auch Werke explizit für einzelne Filme. Die Musik zu High Noon (1952) stammt etwa von Dimitri Tiomkin, einem gebürtigen Russen, der 1925 in die USA emigriert war. Tiomkin arbeitete für viele berühmte Regisseure – er vertonte u.a. vier Hitchcock-Filme – und erhielt zwei Oscars für seine Filmmusiken. 1993 lieferte Goran Bregović die Filmmusik zu Emir Kusturicas Film Arizona Dream mit Johnny Depp, Faye Dunaway und Jerry Lewis in den Hauptrollen. Bregović nimmt für sich eine „jugoslawische“ Identität in Anspruch, weil sein Vater Kroate, seine Mutter Serbin und seine Frau Bosnierin ist. Bregović hatte mit seiner Musik auch auf dem US-amerikanischen Markt Erfolg: Einige seiner Songs wurden vom Punkrocker Iggy Pop gespielt. Im Bereich der Populärliteratur ist auf die amerikanische Bestsellerautorin Ayn Rand hinzuweisen, die 1905 als Alisa Zinov’evna Rozenbaum in St. Petersburg geboren wurde. Ihre Bücher, vor allem die Romane The Fountainhead (1943) und Atlas Shrugged (1957), erreichten in den USA eine Gesamtauflage von 22 Millionen Exemplaren. Ayn Rand propagierte zeit ihres Lebens eine immanentistische Philosophie, die sie „Objektivismus“ nannte. Dabei stützte sie sich auch auf die Werke des russischen Exilphilosophen Nikolaj Losskij. Auch der möglicherweise produktivste Autor der Weltliteratur, Isaac Asimov (1920–1992), stammte aus Rußland. Er verfaßte 463 Bücher in den verschiedensten Genres – vom historischen Roman über den Bibelkommentar bis zur Science Fiction. Allerdings spielen russische Kulturelemente in Asimovs Werk kaum eine Rolle: Seine Eltern wanderten mit ihm von einem kleinen Shtetl bei Smolensk nach Brooklyn aus, als er drei Jahre alt war. Asimov sprach zwar fließend Jiddisch, aber kein Russisch. Die westliche Populärkultur umfaßt als soziale Praxis alle Bereiche des modernen Lebens. Kaum zu unterschätzen ist etwa die dominante Stellung des Autos. Dabei geht es schon lange nicht mehr allein um die Lösung der rein pragmatischen Frage, wie man Menschen und Gegenstände von A nach B transportiert. Im Auto konzentriert sich ein ganzer Lebensstil: Das Auto erlaubt die räumliche Abkoppelung der beruflichen von der privaten Lebenswelt, es symbolisiert die letzte Evasionsmöglichkeit im geregelten Alltag, es wird als metallgewordener schöner Schein zum Gegenstand des ästhetischen Begehrens. In aller Deutlichkeit hat Roland Barthes diesen Aspekt für den legendären Citroën DS herausgearbeitet, den er in seinen Mythen des Alltags (1957) paronymisch als „Déesse“ (Göttin) deutete. Auch Citroën hat im übrigen osteuropäische Wurzeln: Die Mutter des Firmengründers André Citroën, Masza Amelia Kleinman, stammte aus Warschau, das damals eine russische Provinzhauptstadt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten gerade Flüchtlinge aus der Sowjetunion an diese Tradition anknüpfen und eine Arbeit bei Citroën finden. Im Bereich der Computertechnik sind die Russen ebenfalls prominent vertreten. Wenig bekannt ist die Tatsache, daß mit Tetris eines der populärsten Computerspiele russischen Ursprungs ist. Besonders weite Verbreitung fand Tetris seit 1989 als Software für den Nintendo-Gameboy. Die Begleitmusik des Spiels stellt einen diskreten kulturellen Marker dar: In der Regel werden die fallenden Viererblöcke mit der Melodie der russischen Volkslieder „Korobejniki“ und „Kalinka“, alternativ auch mit Čajkovskij unterlegt. Dieser Kunstgriff erfüllt allerdings eher die Funktion eines Wasserzeichens, das dem Produkt als Herkunftsbezeichnung eingeschrieben ist. Am bemerkenswertesten ist möglicherweise die steile Karriere des erst 33-jährigen Sergej Brin, der 1998 in Stanford gemeinsam mit einem Kommilitonen Google gründete und heute mit einem Vermögen von 14,1 Milliarden Dollar der zwölftreichste Amerikaner ist. Brin wurde 1973 in Moskau geboren und kam 1979 mit seiner Familie in die USA. Neuerdings ist Brin auch in die Kinoindustrie eingestiegen und produziert das Filmdrama Broken Arrows (2007). Auch die Vermarktungsstrategien der schönen Waren in der kapitalistischen Welt verfügen nicht nur über betriebswirtschaftliche, sondern auch über kulturelle Aspekte. Es ist kein Zufall, daß am Anfang der Firmengeschichte eines der größten Warenhäuser, Marks & Spencer, der russische Immigrant Michail Marks steht. Linguistische Inkompetenz wurde paradoxerweise zum Kern seines Geschäftserfolgs: Weil Marks das Englische nur schlecht beherrschte, konnte er keinen üblichen Krämerladen einrichten, sondern war gezwungen, seine Waren direkt vor den Augen der Kunden auszustellen und sie mit festen Preisen zu versehen. Bald wurde ihm klar, daß auf diese Weise die Verführung zum Kauf sehr viel größer war: „Je mehr sie sehen können, desto mehr werden sie kaufen.“ Marks’ Geschäftsmodell, dessen Siegeszug im Nachkriegseuropa ungebrochen ist, beruhte gewissermaßen auf kultureller Naivität: Marks brach mit fest eingespielten Traditionen der britischen Verkaufskultur und führte ein Modell ein, das über keinerlei kulturelle Konnotationen verfügte. Beim Supermarktmodell erübrigte sich die direkte Kommunikation: Jeder Kunde konnte von vornherein von einer Meistbegünstigungsklausel profitieren, die als Preisschild an der Ware fixiert war. Die Populärkultur und das Ende der politischen Emigration Im 20. Jahrhundert schien es eine ungeschriebene Regel für osteuropäische Importe in der westlichen Massenkultur zu geben: Um erfolgreich zu sein, mußten Osteuropäer alle kulturellen Merkmale ihrer Herkunft ablegen. Diese Adaptionsstrategie schloß in der Regel auch die Amerikanisierung des eigenen Namens ein. Deutlich läßt sich dies etwa an der Karriere Irving Berlins ablesen, der als Israel Balin in Ostpolen geboren wurde und später über 3000 Songs komponierte, von denen viele heute zum innersten Kern der amerikanischen Kultur gezählt werden („God Bless America“, „White Christmas“, „Alexander’s Ragtime Band“, „There’s No Business Like Show Business“). Osteuropa stand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Bewußtsein des westlichen Publikums für Rückständigkeit und Totalitarismus. Besonders deutlich läßt sich dieses Klischee in den Comics des belgischen Zeichners Hergé (i.e. Georges Prosper Remi, 1905–1983) ablesen. Die lange Reihe seiner berühmten Tintin-Bücher startete er mit Tintin au pays des Soviets (1930). Die antikommunistische Haltung dieses Buchs speist sich vor allem aus dem kritischen Bericht eines belgischen Diplomaten über den sowjetischen Kommunismus. 1939 erschien das Tintin-Abenteuer Le Sceptre d’Ottokar, in dem der Konflikt zwischen zwei fiktiven osteuropäischen Ländern gestaltet wird: Das faschistische Bordurien droht die Monarchie in Syldavien zu stürzen. Syldavien vereinigt in sich Elemente aus Tschechien, Jugoslawien und Rumänien; Bordurien erinnert an das Horthy-Regime in Ungarn. Noch die australische Reisebuchparodie über Molvanîa (2003) steht in Hergés Tradition und häuft negative Stereotypen über Osteuropa an: Alle Bewohner haben schadhafte Zähne, die Sprache ist kompliziert, der Artikel wird in Abhängigkeit davon gesetzt, ob das folgende Substantiv männlich, weiblich, neutral oder eine Käsesorte ist, die Nationalflagge ist eine Trikolore, die allerdings nur aus zwei Farben besteht. Es gibt keine Frauenemanzipation und Zigeuner sind rechtlos. Von solch wenig schmeichelhaften Klischees versuchten sich die osteuropäischen Immigranten in den USA durch kulturelle Mimikry abzuheben. Nichts an der eigenen Person oder dem eigenen Werk sollte mehr auf eine Verbundenheit mit der ehemaligen Heimat hinweisen. Eine Besonderheit osteuropäischer Präsenz auf dem westlichen Buchmarkt der Nachkriegszeit war die Literatur von dissidenten Autoren aus den sozialistischen Ländern des Ostblocks. Dabei ist allerdings zwischen verschiedenen Referenzgruppen zu differenzieren: Es gab einerseits den traditionellen Exilschriftsteller, der seine Werke weiterhin in seiner Muttersprache verfaßte und sie in erster Linie an die Schicksalsgemeinschaft der Emigranten adressierte. Als Beispiel für diesen Typus kann etwa Sergej Dovlatov gelten. Andererseits paßten sich einzelne Autoren schnell an die kulturellen Verhältnisse ihres Gastlandes an und arbeiteten gezielt auf eine Resonanz beim westlichen Publikum hin. Dazu gehörten in der Regel der Verzicht auf spezifisch osteuropäische Themen und vor allem der Wechsel in eine neue Sprache. Am prominentesten wird dieser Typus von Vladimir Nabokov vertreten, der mit einer gezielten Provokation den Durchbruch auf dem westlichen Buchmarkt schaffte: Sein Roman Lolita (1955) spielte mit dem Tabu der Pädophilie und rief vor dem Hintergrund der prüden amerikanischen Moralvorstellungen einen äußerst publikumsträchtigen Skandal hervor. Die Erstausgabe des literarisch hochkomplexen Romans erschien in der Pariser Olympia Press. Dieser Verlag publizierte für amerikanische und englische Leser erotische und pornographische Literatur, die in den USA und Großbritannien verboten war. Hier öffnet sich eine bezeichnende Schere zwischen dem Selbstverständnis des Autors und der Vermarktungsstrategie des Verlegers: Nabokov betrachtete sich selbst als anspruchsvollen Autor, der keiner spezifischen Nationalliteratur, sondern der Weltliteratur angehörte. Er rechnete in den späten sechziger Jahren durchaus damit, in die Reihe der Nobelpreisträger aufgenommen zu werden. Der Verleger Maurice Girodias hingegen nahm vor allem die sexuellen Anspielungen des Textes wahr und adressierte den Roman an das Stammpublikum seines Hauses. Es gibt natürlich zahlreiche Mischformen zwischen dem Typus Dovlatov und dem Typus Nabokov. In der Regel profitierte ein emigrierter Autor zunächst von der Aura des Dissidenten und Märtyrers, die ihn bei seiner Ankunft im Westen umgab. Allerdings erwies sich der aus politischen Gründen gewährte Vorschußkredit für die meisten Schriftsteller als Hypothek. Sehr bald begannen sich emigrierte Schriftsteller von ihrer osteuropäischen Herkunft zu distanzieren. Sie wollten nicht mehr als verfolgte Intellektuelle, sondern als autonome Künstler wahrgenommen werden. Zwar hatten die osteuropäische Problematik und bisweilen auch die slavische Imprägnierung ihres fremdsprachigen Satzbaus zum exotischen Kolorit und damit auch zum Erfolg ihrer Bücher beigetragen. Gleichwohl kann man oft beobachten, daß sich osteuropäische Autoren im Westen neuen, unbelasteten Themen zuwenden. Eine gewisse Gefahr dieser Neuausrichtung liegt allerdings darin, daß der immigrierte Schriftsteller zwischen Stuhl und Bank gerät: In der Heimat wird er als Abtrünniger betrachtet, im Gastland bleibt er ein Außenseiter. Ein historisches Beispiel für dieses Dilemma bietet Joseph Conrad, dem in Polen von Eliza Orzeszkowa vorgeworfen wurde, er opfere ein mögliches kulturelles Engagement als polnischer Autor seiner persönlichen Karriere in der englischsprachigen Weltliteratur. Heute werden ganz ähnliche Vorwürfe an die Adresse von Milan Kundera laut. Tschechische Kritiker sind enttäuscht, daß Kundera gewissermaßen als Verlustposten für die tschechische Literatur gebucht werden muß, und beschuldigen ihn, mit seichten Romanen den Geschmack der westlichen Massenkultur zu bedienen. Bezeichnenderweise stammen die rhetorischen Versatzstücke dieser antiwestlichen Angriffe noch aus kommunistischer Zeit. In der postsowjetischen Zeit hat sich die Situation grundlegend geändert. Mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes ist auch das Phänomen der politischen Emigration verschwunden. Nicht verschwunden sind allerdings die Emigranten. Im Gegenteil: Oft wird im Zusammenhang mit der meist ökonomisch motivierten Flucht aus Rußland sogar von der vierten Emigrationswelle des 20. Jahrhunderts gesprochen (nach den drei Wellen von 1917, 1945 und 1970). Junge Autoren, die meist als Teenager in den Westen gekommen sind, versuchen nun nicht mehr, ihre russische Herkunft zu kaschieren. Ein besonderes Phänomen ist der von Gary Shteyngart geprägte Begriff des „Immigrant Chic“, der als Stiloffensive in der postmodernen Gesellschaft eingesetzt werden kann. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts nimmt das westliche Publikum einen deutlichen Kontrast zwischen der Avantgardekultur Osteuropas und der US-amerikanischen Populärkultur wahr. Der osteuropäische Immigrant kann kulturelle Duftmarken setzen, von denen er selbst nicht so genau weiß, was sie bedeuten; er kann sich aber des faszinierenden Effekts auf sein westliches Publikum sicher sein. Wenn also in einem Text oder einer Unterhaltung die Namen „Malevič“ oder „Trockij“ fallen, dann wird damit eine Tradition aufgerufen, die zwar ihr ideologisches Verfallsdatum längst überschritten hat, aber gerade deshalb als schickes intellektuelles Accessoire vorgeführt werden kann. Eine ähnliche Selbstinszenierung kann man beim Modeschöpfer Slava Zaitsev beobachten. Er stilisiert sich auf seiner Website als eine Art Dostoevskij-Figur: Er sei gütig bis zur Sentimentalität und impulsiv bis zur Grausamkeit und verfüge deshalb über eine zerrissene Seele. In der Kleiderbranche ist Rußland immer schick: So verläßt sich auch die Berlin-Kreuzberger Trendboutique Molotow auf die sowjetnostalgisch-explosiven Konnotationen ihres Namens und spricht damit ein subkulturelles zahlungskräftiges Publikum an. Geradezu schamlos profitiert von diesem Mechanismus der Berliner Russe Wladimir Kaminer. In seiner „Russendisko“ amalgamiert er auf geschickte Weise aktuelle Tanzkultur mit Sowjetnostalgie. Historische Authentizität ist hier weder beabsichtigt noch wird sie erreicht. Kaminer holt seine deutschen Klienten genau dort ab, wo sie mit ihren Klischees über den Osten stehen. Er entführt sie also in die Welt ihrer eigenen Stereotypen und nutzt dabei alle Kommunikationskanäle, die ihm zur Verfügung stehen. Dazu gehört die Inszenierung einer orgiastischen Atmosphäre im Tanzlokal, die Produktion einer CD mit russischer Musik und nicht zuletzt auch die Lancierung einer gefälligen Prosa, die den Abenteuern des russischen Immigranten in der westlichen Zivilisation gewidmet ist. Das publikumswirksame Design des Osteuropäers kann aber noch weiter synthetisiert werden. Ein regelrechtes Retortenphänomen stellt das Popduo t.A.T.u. dar. Elena Katina und Julija Volkova erreichten vor allem durch die Inszenierung ihrer angeblichen lesbischen Liebe Kultstatus in der westlichen Populärkultur. t.A.T.u. bediente sich damit einer doppelten Exotik: Die offen gelebte weibliche Homosexualität verband sich mit dem Faszinosum tremendum eines ebenso anziehenden wie gefährlichen Rußland. Die emotionale Atmosphäre des t.A.T.u.-Hits Ja sošla s uma (2000) (später in der englischen Version: „All the Things She Said“) wurde durch ein perfekt zur Schau gestelltes Privatleben beglaubigt: Die beiden Sängerinnen durften keine Männerbekanntschaften pflegen und untermalten jeden öffentlichen Auftritt durch ein intensives Petting. Das Image der verliebten Mädchen, die ihre Gefühlswelt höher stellen als die gesellschaftliche Etikette, war so erfolgreich, daß es alsbald kopiert wurde: Madonna küßte bei der Verleihung der MTV Music Awards im August 2003 Britney Spears und Christina Aguilera und nutzte damit die lesbische Ikonographie von t.A.T.u. für eigene PR-Zwecke. Geschickt bediente auch die ukrainische Sängerin Ruslana das westliche Klischee des wilden Ostens. Sie gewann im Jahr 2004 den Eurovision-Songwettbewerb mit dem Lied Wild Dances. Die Sängerin und ihre Musiker kleideten sich mit Tierfellen und traten ostentativ als Barbaren auf. Während allerdings t.A.T.u. noch mit einer authentischen Rezeption ihrer inszenierten Identität rechnen konnten, war die ironische Brechung des Medienprodukts bei Ruslana bereits von Anfang an präsent. Es ist deshalb kein Zufall, daß es sich bei Ruslanas Urmenschengehabe nur um eine Wegwerfidentität handelt, die sie mittlerweile durch einen futuristischen, ganz in Weiß gehaltenen Avatar ersetzt hat. Ob Ruslanas Wahl als Abgeordnete in das ukrainische Parlament solchen Rollenspielen ein Ende setzen wird, bleibt abzuwarten. Die vorläufig letzte Stufe hat die Inszenierung des Osteuropäers im Erfolgsfilm Borat (2006) des britischen Komikers Sacha Baron Cohen erreicht. Die Kunstfigur Borat Sagdiyev ist ein Reporter, der angeblich Reportagen über das amerikanische Leben für das kasachische Fernsehen dreht. Borat verfügt über eine synkretistische osteuropäische Identität: Er spricht ein gebrochenes Englisch und verfällt manchmal in seine eigene Sprache, die allerdings nicht Kasachisch ist, sondern aus polnischen und hebräischen Fetzen besteht. Außerdem ist Borat ein eingefleischter Antisemit und bekennender Sexliebhaber. Borat kann als Inkarnation westlicher Vorurteile über Osteuropa gedeutet werden – er verfügt letztlich über den aussagelogischen Status einer realisierten Metapher. Sacha Baron Cohen geht es nicht um eine auch nur annähernd authentische Darstellung des Osteuropäers, er führt vielmehr ein soziologisches Experiment durch: Er konfrontiert die US-Amerikaner in der Gestalt von Borat mit ihren eigenen Vorurteilen und Klischees über Osteuropa und dokumentiert dabei den raschen Verfall der politisch korrekten Fassade der westlichen Kultur. Es zeigt sich, daß die grotesk verfremdete Gestalt Borats als Katalysator wirkt und in der scheinbar zivilisierten amerikanischen Gesellschaft Antisemitismus, Gewalt, Nationalismus, Pornographie und Frauenfeindlichkeit auslösen kann. Der Osten im Westen erweist sich damit als wandlungsfähiges Element der Populärkultur. Die Erkennbarkeit kultureller Importe ist höchst unterschiedlich und hängt von ihrer Markierung ab. Dabei lassen sich epochenspezifische Unterschiede feststellen: Während osteuropäische Immigranten im 20. Jahrhundert bestrebt waren, ihre eigene Identität und das Design ihrer Werke in die westliche Populärkultur einzuschreiben, zeichnet sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Trendwende ab. Gerade die Markierung eines Kulturprodukts als „osteuropäisch“ gilt nun als schick und wird als kalkulierter Rezeptionseffekt eingesetzt. Die westliche Populärkultur absorbiert in ihrem unersättlichen Drang nach Neuem und Originellem auch diese Mode, deren Höhepunkt allerdings mit Borat wahrscheinlich bereits erreicht ist. Die Parodierbarkeit einer Kulturerscheinung zeigt bereits das Ende ihrer Originalität an – nach der Parodie folgt in der Regel die Epigonalität. Die sorgfältig gestylte Inszenierung eines osteuropäischen kulturellen Hintergrunds ist für die Akteure der heutigen Populärkultur noch eine Goldgrube, allerdings ist das Ende dieses Booms bereits absehbar. Ein wesentlicher Grund dafür ist die zunehmende Angleichung der westlichen und osteuropäischen Populärkultur seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Der Osten im Westen stellt deshalb ein Kapitel in der Geschichte der Populärkultur dar, das möglicherweise bald abgeschlossen sein wird.

Volltext als Datei (PDF, 158 kB)